Decenas de famosos alabaron este lunes el estilo de los dandis negros y lucieron conjuntos de sastrería extravagantes en su honor en el preludio de la...

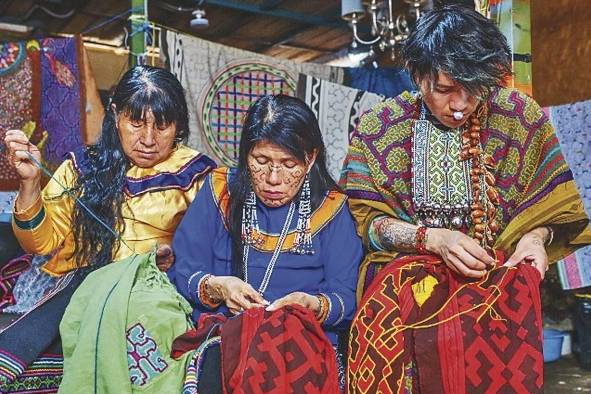

Población indígena: vacío estadístico genera desigualdad

- 02/01/2023 00:00

En Panamá, la población indígena presenta una tasa de desocupación del 62,8%, mientras que el 30% de esta población en Latinoamérica vive en pobreza; así lo indican los datos presentados en el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 'Panorama laboral de los pueblos indígenas en América Latina'.

Las estadísticas muestran que los trabajadores indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares sin remuneración, siendo la informalidad la mayor fuente de sustento para esta población. La desigualdad racial y la poca accesibilidad de datos demuestran ser un factor importante en la poca empleabilidad y el empobrecimiento de esta población.

Debido a esto derechos laborales tan simples como el acceso al sistema de salud pública, horarios de trabajo establecidos, vacaciones remuneradas, bonos de productividad y otros se ven completamente también son vulnerados, lo que la expone a injusticias sistemáticas y situaciones de explotación laboral.

Latinoamérica es la región del planeta con más desigualdad salarial, una de las poblaciones que vive en carne propia esta problemática son las personas aborígenes.

Según datos proporcionados por la OIT dentro de la publicación, actualmente existe una gran brecha entre la remuneración para las poblaciones no indígenas e indígenas, ya que estos últimos perciben solamente el 33% del suelo de sus homólogos no indígenas, siendo la discriminación un factor muy influyente en esta brecha.

“Al ver que somos indígenas no nos toman en cuenta. Ni siquiera nos revisan la hoja de vida aunque tengamos estudios y nos toca aplicar a áreas en las que no somos expertos”, señaló Clariluz Huerta, representante de la Fundación de Cultura Indígena, a La Estrella de Panamá.

También comenta que la discriminación laboral se debe a la brecha lingüística entre las personas indígenas y sus homólogos.

Desde su experiencia personal como mujer Guna, comenta que en su comarca la enseñanza en idioma español no es tan avanzada y la mayoría de las clases se dan en su lenguaje nativo. Cuando los jóvenes adultos salen de las comarcas el no saber español les dificulta diferentes actividades, entre esas la búsqueda de empleo.

A pesar de esto, el estudio de la OIT señala tendencias importantes dentro de esta comunidad, como lo es el desplazamiento de la población indígena a áreas urbanas, ya que más de la mitad de las personas originarias vive en centros urbanos.

Esto se debe a la búsqueda de mejores oportunidades laborales, mejores ingresos salariales y la esperanza de un mayor acceso a la protección social así como el recurrente despojo de tierras, debido al cambio climático, conflictos o la deforestación para la modernización, situaciones que solo han desmejorado o han quedado sin resolver después de la pandemia.

Sin embargo, mudarse a las ciudades no asegura un buen empleo o un mejor trato. Manuel Martínez, representante Ngöbe de la Comarca Ngöbe-Buglé comentó a este medio que las personas indígenas de Panamá son catalogadas como ciudadanos de tercera categoría.

De acuerdo con el dirigente, aunque los trabajadores indígenas estén completamente formados en el área donde se desempeñan, no son remunerados de la manera correcta, la relación obrero-patronal es pésima y tampoco tienen derecho a un seguro o prestaciones como cualquier otro empleado.

También denuncia que el gobierno no hace nada al respecto para mejorar esta problemática. “Las políticas sociales del gobierno empleadas para las poblaciones originarias nos mantienen en pobreza y miseria en vez de empoderarnos”, fueron sus declaraciones.

El informe de la OIT también denuncia la poca visibilidad de las personas indígenas en las bases de información estadística, lo que dificulta captar estos problemas y otras realidades que afectan directamente a la población aborigen.

En el caso de Panamá, tanto Clariluz Huerta como Manuel Martínez coinciden en que la ineficiencia de la captación de datos contribuye a la discriminación y el aislamiento que sufren los pueblos originarios en el país.

De los 18 países que pertenecen a Latinoamérica, solo ocho tienen datos acerca de sus poblaciones originarias. La invisibilidad estadística no permite incluir a esta población en metas nacionales que aseguren las mejoras de su calidad de vida o bienestar.

Panamá no es la excepción. Ambos representantes denuncian que los Censos del país no se hacen de manera correcta en las comarcas del país. “Se hacen censos pero no a fondo, el conteo no llega a muchos niños y adultos”, explicó Huerta a La Estrella de Panamá.

Esto se debe a la inaccesibilidad de las comarcas por temas de transporte. Martinez señala que los censos para las personas originarias en áreas comarcales son “hasta donde llegue el carro”. “Ni siquiera se sabe realmente cuántas personas indígenas existen en el país”, destacó.

Esto también se ejemplifica en el contexto de la pandemia, donde era necesario recabar datos mucho más específicos de la población indígena y por el contrario, el panorama llevó a profundizar la desigualdad socioeconómica entre estas comunidades y otras razas.

Mientras no se corrija la inexactitud de datos en cuanto a la población indígena, no se podrá lograr el mejor acceso a trabajos, salarios y derechos fundamentales. Según la OIT, la toma de acción en cuanto a este problema es un paso decisivo para realizar cambios reales en las brechas sociales existentes.

Para esto, dentro del informe se sugiere la creación de instituciones, programas o políticas públicas que consideren la seguridad social a los indígenas como una prioridad, como lo establece el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT.