Los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen este lunes, entre la fe y la impaciencia, la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones...

¿Quién se inunda en Panamá? La normalización de unas pérdidas no contabilizadas

- 05/07/2025 00:00

El pasado mes de junio pareció especialmente lluvioso. No obstante, en términos generales, no lo ha sido. De los 258 milímetros de lluvia que en promedio se registran históricamente en la estación meteorológica de Albrook, para este mes se registraron 212 milímetros. Sin embargo, las lluvias fueron más intensas. En solo tres días, el 16, 17 y especialmente el 23 de junio, se precipitó el 52 % de toda la lluvia del mes, con aguaceros que representaron entre 3 y 8 veces más el promedio de lluvias que usualmente caen en un solo día de junio.

Por lo general, lluvias extraordinarias conllevan que, al menos en las áreas urbanas, alguna parte se inunde y alguna comunidad sufra las consecuencias del desarrollo urbano desordenado en los bordes de los ríos, de la deforestación y de la falta de mantenimiento y capacidad de los sistemas de drenaje de la ciudad. Sin embargo, no hay datos disponibles y públicos para saber si con las recientes lluvias de junio y lo que va de julio, algún barrio o comunidad del país ha sufrido el impacto de una inundación.

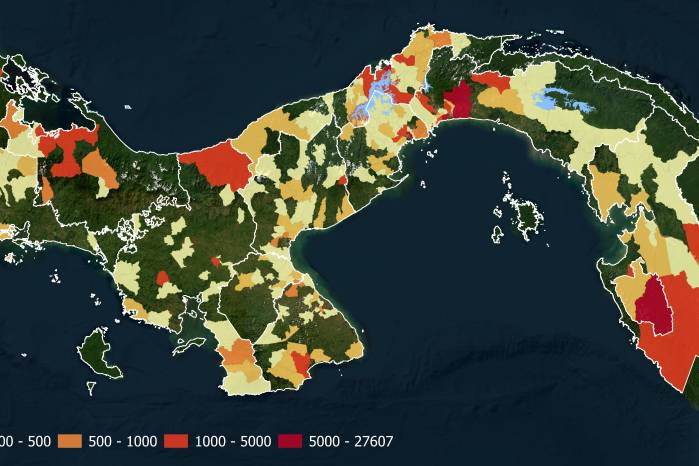

Tenemos datos para identificar las áreas inundables según las precipitaciones históricas de entre 1980- 2022, publicados recientemente por MiAmbiente. Con esos datos se puede ‘estimar’ cuáles son las zonas inundables del país de acuerdo con las lluvias registradas y la topografía. Estos datos hacen evidente cómo el crecimiento urbano de las ciudades ha ido ocupando espacios inundables.

De acuerdo con los datos de MiAmbiente, las cinco áreas urbanas con mayor superficie en riesgo de inundación durante un evento con un período de retorno de 100 años son: Juan Díaz (Panamá), con 567 hectáreas afectadas, lo que equivale al 33 % de su zona urbanizada; Vacamonte (Arraiján), con 338 hectáreas (40%); Pacora (Panamá), con 313 hectáreas (27%); El Valle de Antón (Coclé), con 309 hectáreas (36 %), y Juan Demóstenes Arosemena (Arraiján), con 295 hectáreas (13 %).

También tenemos datos sobre precipitaciones -que publica el recientemente creado Instituto de Hidrología y Meteorología (IMHPA)-, que permiten ‘pronosticar’ cuánto podría llover y qué zonas podrían recibir más precipitación en cualquier parte del país, día con día durante todo el año. Pero esos datos tampoco nos dicen si se podría registrar una inundación o quiénes se podrían ver afectados.

En Panamá, y en varios países de América Latina, la base de datos Desinventar reunía información sobre inundaciones, los fenómenos meteorológicos asociados y sus efectos sobre la población y la infraestructura. La actualización de esta base estaba a cargo de los organismos de Protección Civil nacionales. En el caso de Panamá, los datos dejaron de actualizarse en 2021, por lo que hoy solo están disponibles los registros históricos correspondientes al período 1900–2020.

Estos datos son necesarios para los estudios que hacen para el diseño de las urbanizaciones, y es un requisito de la Resolución No.732-2015 de 13 de noviembre de 2015 del Miviot, que establece los contenidos para estos estudios. Sirven de referencia para determinar si en cualquier corregimiento del país se han presentado inundaciones o no y con qué magnitud y frecuencia. Sin la actualización de esta base de datos (Desinventar) o de algún otro instrumento similar, esta referencia se pierde.

Los datos de Desinventar describen una alta concentración de los impactos por inundaciones en unos pocos corregimientos. De las más de 200 mil personas y 46 mil viviendas afectadas por inundaciones entre 1990 y 2020, aproximadamente una cuarta parte de las personas (24 %) y una quinta parte de las viviendas (20 %) se ubican en Panamá Este. Le siguen, como corregimientos con los mayores impactos, Cativá en el distrito de Colón (9.4 % de las personas y 8.4 % de las viviendas), Guabito en Bocas del Toro (4% de las personas y 1.7 % de las viviendas) y Vista Alegre en Arraiján (3% de personas y viviendas).

Impacto humano y en la salud mental

Tras esas cifras, hay impactos reales en la vida de personas que pierden sus enseres, sus viviendas, sus automóviles y ven sus vidas trastocadas por los daños que generan estos eventos, y que por parte del Estado solo tienen una respuesta asistencialista de neveras, colchones, bolsas de comida y kits de limpieza. Esta situación es aún más preocupante para áreas donde la recurrencia de las inundaciones casi que se repite con cada temporada lluviosa. Sectores como Juan Díaz, Pacora y Changuinola sufren el estrés y el impacto psicológico continuo de que con cada lluvia vean en riesgo sus vidas y sus bienes. De alguna forma se ha normalizado que estas pérdidas no se contabilicen.

Un estudio realizado recientemente por Ghent University & McMaster University (2024), en Bélgica -luego de unas grandes inundaciones ocurridas en ese país en 2021-, entrevistó a personas afectadas, quienes indicaron en más del 50 % un deterioro en su bienestar psicosocial dos años después del evento. El estudio indica que las personas con menor nivel socioeconómico fueron más propensas a vivir en zonas de alto riesgo de inundación y las que también reportaron mayores dificultades para cubrir los costos de reparación y recuperación.

El malestar psicológico se ve agravado en los individuos que deciden permanecer en áreas propensas a inundaciones, a pesar de las advertencias de evacuación, pueden experimentar estigmatización y aislamiento social de sus comunidades, lo cual agrava su angustia emocional. Otros impactos que afectan el bienestar emocional incluyen la carga financiera de la reconstrucción, los procesos de seguros ineficientes y la percepción de apoyo gubernamental insuficiente. Estos elementos afectan de forma desproporcionada a quienes tienen menos recursos.

Los datos que se recogían en Desinventar -la base de datos de desastres ocurridos-, si bien eran una aproximación muy básica, permitían tener indicios sobre los cuales profundizar respecto a los desastres en Panamá. Sin estos datos es imposible determinar cuál es la tendencia en la ocurrencia de estos eventos, su impacto económico y humano y la relación con procesos como el crecimiento urbano y demográfico, la deforestación o el cambio climático.

La ausencia de datos es una forma de negación sobre la ocurrencia de estos eventos y de la necesidad de dar una solución permanente a estos por parte del Estado. En un contexto más amplio, la ausencia de datos denota una política pública que desatiende los problemas mientras estos se agravan año con año. También hace difícil conocer cuál ha sido la respuesta que dan las instituciones cada vez que ocurre una inundación.

Para llenar este vacío de datos sobre la ocurrencia e impacto de las inundaciones, una alternativa podría ser que, desde la sociedad civil y en colaboración con las comunidades, se trabaje en la divulgación de la ocurrencia de estos eventos y en la documentación de los impactos, por medio de redes sociales u otras herramientas disponibles, como medida para contrarrestar la invisibilización de este problema que afecta la calidad de vida de la población.

Para más artículos, mapas e infografías sobre temas de desastres y cambio climático en Panamá visita el sitio: https://metromapas.net/category/cambio-climatico/