- 31/10/2025 00:00

Hay nombres grabados en la historia, sinónimos de muerte y desolación, que la humanidad intenta olvidar. Katrina, Audrey, Camille, Ian, Harvey, Irma y, más recientemente, Melissa, son solo algunos de los huracanes cuya devastación les ha valido un lugar en una lista que la ciencia se rehúsa a repetir.

Esta nómina se extiende a tragedias históricas como el huracán de Galvenston, que en el año 1900 cobró 8 mil vidas en Texas, el desastre más mortal de su tipo en la historia de Estados Unidos.

A la lista se suman ciclones y tifones que han dejado luto y pérdidas incalculables a nivel global, destacando el Gran Ciclón de Bhola (Bangladesh, 1970) con medio millón de víctimas, el Ciclón del Río Hooghly (India y Bangladesh, 1737) y el Tifón de Haiphong (Vietnam, 1881), ambos con alrededor de 300 mil fallecidos.

Son nombres que vienen de una lista predefinida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que son rotatorios. La organización alterna los géneros y se repiten cada seis años. Los nombres de los huracanes se colocan en orden alfabético, pero su nombre se retira para siempre si el huracán es devastador.

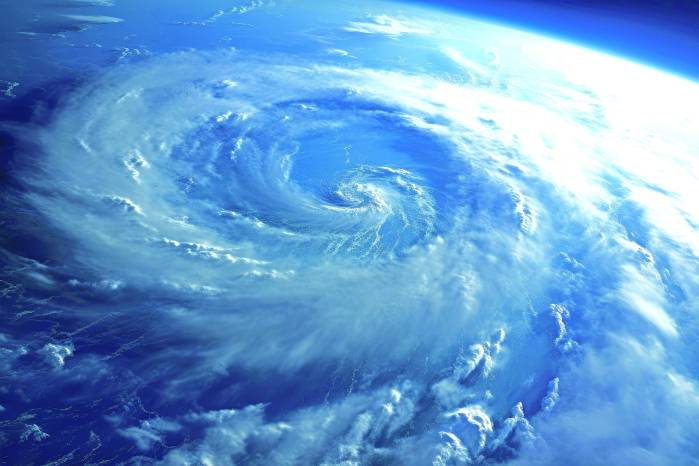

¿Huracán, ciclón o tifón? Desde el punto de vista meteorológico, no existe una diferencia fundamental entre un ciclón, huracán y tifón; la distinción reside únicamente en la región donde se desarrolla el fenómeno. El huracán se forma en el Atlántico Occidental y el Pacífico Oriental, el tifón se genera en el Pacífico Occidental, mientras el ciclón ocurre en el Océano Índico y el Pacífico Sur.

Los huracanes no se forman al azar. Son el resultado de una combinación específica de elementos naturales, una secuencia que los científicos consideran indisociable de los efectos del cambio climático, que incide directamente en la formación más frecuente de eventos devastadores.

El proceso comienza con un aumento en la temperatura de las aguas oceánicas que debe ser superior a los 27 grados centígrados. Seguido, la evaporación y condensación donde el calor provoca la rápida evaporación del agua, que asciende. Al chocar con el aire más frío en la atmósfera, este vapor se condensa, formando nubes. Es así como se produce una liberación de energía. La condensación libera una gran cantidad de calor, la “gasolina” que alimenta la tormenta. Esto acelera el ascenso del aire, aumenta la formación de nubes y fortalece los vientos.

En medio de este proceso hay una alineación de vientos. Para que la tormenta prospere, los vientos en las capas de la atmósfera deben estar alineados y ser suaves, soplando en la misma dirección. Si no es así, la tormenta se disipa.

Y finalmente, uno de los elementos más fuertes de la formación del fenómeno lo constituye la rotación de la Tierra, a través del efecto Coriolis. Este efecto hace girar las nubes y las tormentas, agrupándolas en un gigantesco remolino, dando origen al huracán.

Los estudios actuales demuestran que el aumento de la temperatura en los océanos genera mayor humedad en el aire, lo que provoca huracanes de mayor intensidad.

Los avances científicos y tecnológicos han permitido ir más allá del seguimiento de la trayectoria de los huracanes, incursionando en el estudio de su historia a través de los tiempos. Esta ciencia se denomina paleotempestología, término acuñado por Kerry Andrew Emanuel, profesor de meteorología del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Los paleotempestólogos analizan las huellas geológicas que los huracanes dejaron en el planeta: capas de arena, restos de conchas y alteraciones en el lodo de lagunas y manglares. Este exhaustivo estudio permite a los expertos reconstruir el pasado de los huracanes para comprender mejor el presente y preparar a la población ante futuras amenazas.

Esta disciplina es esencial para comprender la variabilidad natural y a largo plazo de los huracanes, lo cual es vital para evaluar los riesgos actuales y futuros en el contexto del cambio climático. Los científicos utilizan lo que se conoce como “proxies geológicos” (indicadores indirectos) para reconstruir la frecuencia, intensidad y trayectoria de las tormentas prehistóricas.

Los métodos principales incluyen los registros sedimentarios (Proxies Geológicos). Este es el método más común. Los huracanes, a través de sus fuertes vientos y marejadas ciclónicas, transportan material del mar hacia el interior de la costa, depositando capas distintivas de arena o restos de conchas en lagunas costeras, marismas y manglares.

Los expertos extraen núcleos de sedimento y analizan las capas. El espesor y la profundidad de estas capas de arena permiten inferir la fuerza y la antigüedad del huracán que las depositó. También, utilizan marcadores en coral, y es que en los océanos tropicales, donde los huracanes son la fuente principal de precipitación extrema, los científicos pueden fechar los huracanes pasados observando el aumento en la concentración del isótopo en el coral, lo que indica un cambio en la salinidad del agua debido a las fuertes lluvias del evento.

Otro registro son los espeleotemas (formaciones en cuevas). Los cambios en la frecuencia de las lluvias causados por el paso de huracanes pueden alterar la composición química de las formaciones en cuevas, como las estalactitas y estalagmitas, proporcionando otro registro indirecto. Existen igualmente, registros históricos (como las gacetas semioficiales locales) que en algunas regiones, como China, ofrece registros de alta resolución sobre las frecuencias de tifones en los últimos siglos.

La paleotempestología, al revelar el comportamiento de los huracanes antes de que existieran los registros instrumentales modernos, proporciona una perspectiva crucial para la gestión del riesgo costero y la modelización climática a largo plazo.

En 1994, Andrew Emanuel desarrolló la hipótesis del “hipercán” o “megaciclón”, una clase de huracán extremo que podría formarse si la temperatura del mar alcanzara aproximadamente los 50 °C. Este aumento podría ser causado por el impacto de un asteroide, una erupción supervolcánica o un calentamiento global extremo.

Se estima que un “hipercán” podría tener velocidades de viento alrededor de 800 km/h con consecuencias ambientales extremas y nubes de hasta 30 km de altura que podrían perturbar la capa de ozono terrestre.

Panamá no es propensa a ser azotada por huracanes gracias a una ley de la física atmosférica: la Fuerza Coriolis.

Esta fuerza, descrita en 1836 por el científico francés Gaspard Coriolis, provoca una desviación en la trayectoria de los objetos en movimiento en un sistema de referencia en rotación (como la Tierra). Es lo que hace que las masas de aire y las corrientes oceánicas curven hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur.

Los huracanes requieren de esta fuerza para iniciar su proceso de rotación, y el efecto Coriolis es muy débil cerca de la línea ecuatorial. Al encontrarse Panamá a solo unos nueve grados al norte del ecuador, está demasiado cerca de esta línea para que los huracanes desarrollen la fuerza necesaria. De hecho, los huracanes nunca cruzan el ecuador.

A pesar de su privilegiada posición geográfica, Panamá no es inmune a las afectaciones. El país experimentó la fuerza del huracán Martha en 1969 y, a lo largo de los años, ha sufrido los efectos secundarios de tormentas tropicales como Mitch, Eta e Iota, que han dejado daños y víctimas en el istmo.