El índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) se situó en 70 puntos en junio pasado, con una caída de 22 unidades respecto a enero de este año,...

- 03/11/2020 00:00

La independencia de Panamá de Colombia fue el 3 de noviembre de 1903. Este fue un hecho complicado que tuvo un supuesto final feliz para los panameños y trágico para Colombia. Para los estadounidenses, al final se formó un 'merequetengue' que conmovió los cimientos de Wall Street y del poder de Washington.

Este asunto fue el desenlace de años de negociaciones que se extendieron hasta después de la firma de un tratado por los derechos de construir un Canal, que ningún panameño firmó. Todavía hoy, después de más de 117 años transcurridos, se busca conocer si fue una gesta heroica que abrió las puertas a una nueva República o si fue el producto de un 'chanchullo' internacional en el que todos sacaron provecho a costa de los panameños.

En este episodio histórico intervienen países como Francia, Estados Unidos, Colombia y la nueva República de Panamá.

Uno de los más famosos presidentes estadounidenses, Teddy Roosevel, juega un papel principal junto a figuras de las finanzas de Nueva York, como Nelson Cromwell o JP Morgan.

Los próceres panameños, que son los héroes de los historiadores Boyd, Arias, Arosemena, Amador también tienen papeles principales.

A medida que suceden los hechos se van agregando otros actores del Gobierno de Colombia y como en toda historia, hay un villano personificado por un francés del que nadie dice nada bueno, Philippe Bunau Varilla.

Como en el guion de una película de misterio y aventuras no faltan los motivos, representados por un tesoro de $40 millones por los derechos del canal entre dos mares. Una cifra sin precedentes para esa época que desató una terrible porfía en la que se sacrificaron la ética profesional, los sentimientos patrióticos y los escrúpulos políticos con tal de conseguir lo que cada uno buscaba: dinero, poder, un nuevo país o un canal con el que dominar la geopolítica.

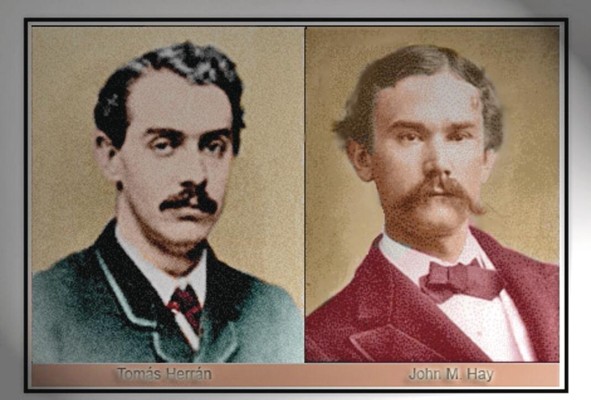

Roosevelt es vicepresidente y llega al poder en 1901 porque el presidente Mc Kinley es asesinado. Es un hombre de 42 años, y sus afanes de expansión de las fronteras de Estados Unidos son extraordinarios. Lleva tres años empujando a John Hay, su secretario de Estado que negocia un tratado para construir el canal contra Tomás Herrán, negociador plenipotenciario, colombiano.

Primero consiguen que se firme la paz de Wisconsin entre liberales y conservadores que llevan sin cuartel una guerra de mil días.

Se expide la Ley Spooner que les permite negociar un tratado y disponer de la suma mencionada para comprar los derechos franceses.

El 22 de enero de 1903 se firma el tratado Herrán-Hay. El 17 de marzo es aprobado por el senado en Washington.

Los comerciantes de Panamá cifran todo su porvenir de sus fortunas y del istmo en que finalmente el senado colombiano firme el acuerdo. En Panamá están cansados de la desidia de los gobiernos en Bogotá, que solo saben mandar batallones de soldados que se acantonan en Las Bóvedas.

El rechazo del tratado es un pronóstico fijo. Eso alarma a todos. A los panameños y a Roosevelt los tildan de ambiciosos por querer más dinero.

El presidente José Marroquín es un hombre viejo y cansado, tiene un Senado en contra que no se ha reunido en dos años. Al final, el tratado es rechazado por considerarse lesivo a la soberanía nacional, sin importarle con los intereses de los panameños. El puntillazo final fue la lectura ante el Senado de las cartas entre diplomáticos de Estados Unidos presionando al canciller de Colombia.

Todos en el istmo están desilusionados. Ven que la única salida es la separación. Una conspiración es una decisión peligrosa. La traición a Colombia se paga con la pena de muerte y la pérdida de bienes y fortunas.

En las reuniones han participado agentes del ferrocarril y miembros del partido conservador de San Felipe. Los conspiradores se conocen, pero saben que no tienen fuerza militar y deben contar con el general del batallón colombiano de las Bóvedas, Esteban Huertas. Aunque no confían en él.

Aparece un negociador que les ofrece la firma de un nuevo tratado, la independencia, el apoyo militar de barcos de guerra, dinero, y una bandera. Es francés, fue ingeniero del canal de Lesseps, conoce bien el meollo de lo que está pasando, pero pide un alto precio.

Phillippe Bunau Varilla quiere ser embajador plenipotenciario y negociar los $40 millones y el tratado.

Olmedo Beluche, sociólogo al escribir sobre 1903, cien años después, responde que el legado de la independencia puede ser evaluado retrospectivamente por sus consecuencias históricas. Evidentemente no es positivo. Los próceres no tuvieron un proyecto nacional, y nos legaron una colonia controlada por Estados Unidos.

Olmedo se queja de que la intervención de los estadounidenses y del francés son ocultas en los libros de las escuelas.

Panamá se independiza y los barcos de guerra estadounidenses, las autoridades del ferrocarril y los marines mantienen a raya a los soldados colombianos que llegan a Colón. Mientras tanto, $50,000 razones hacen que Huertas, en el Cuartel de Las Bóvedas, deje atrás su nacionalidad y forme parte de la nueva república.

Los seis meses de salario que se le pagan a la tropa, son vistos como una jugada maestra por los que defienden a los próceres, y no como un soborno.

El 18 de noviembre, Bunau Varilla firma el tratado en Washington sin esperar a Amador Guerrero y acompañantes. Estos, desilusionados, ven cómo el francés sin escrúpulos olvida la cláusula de 100 años del pasado tratado y entrega un tratado a perpetuidad de una franja de tierra a orillas del canal de 10 millas en vez de las 6, que incluye el cerro Ancón y las islas Perico, Naos y Flamenco. La soberanía de la que goza en ese territorio Estados Unidos, permite tener cuerpos de policía, bases militares, oficina de correos, y tribunales, lo que facilitará que en 1912, se dé la firma de un documento por el presidente Taft, que elimina la propiedad privada y expulsa a más de 50,000 panameños de los poblados de la línea del ferrocarril. Es una tragedia nacional gigantesca que no mencionan los libros de historia.

Los panameños rechazaron la bandera de franjas amarillas y rojas, con dos soles de Varilla. La cambian por una muy hermosa y simbólica. Aunque les toca luchar durante 75 años contra el tratado que no firmaron. Los gobiernos de los descendientes de los próceres, que fueron catalogados por el representante panameño en el senado de Bogotá, Juan B. Pérez Soto, como “clásicos oligarcas que lo único que les importa es la defensa de sus intereses económicos”, no logran rescatar el territorio, ni el canal. Lo hizo un militar, Omar Torrijos en 1977.

Pero las acciones de Roosevelt, que gobierna a Estados Unidos hasta 1909, que visita el istmo de Panamá y hasta maneja una grúa en el corte Culebra, son investigadas posteriormente por el famoso periodista Pulitzer que se pregunta por el destino de los $40 millones y la responsabilidad de los inversionistas yankees en un tratado que produjo la independencia de Panamá.

La literatura hace que después se publiquen libros como el de Ovidio Díaz Espino El país creado por Wall Street .

Por su parte, Julio Linares Franco promociona una obra La leyenda negra engaño y ficción, que esgrime la singularidad de los panameños. Que no tuvieron nada que ver con los millones en juego y con que posteriormente la independencia tuvo un masivo apoyo popular. José Agustín Arango deja un escrito donde señala a sus descendientes que no habrá nada de qué avergonzarse. Y ese escrito sirve para que Juan David Morgan publique la novela Con ardientes Fulgores de gloria que aclara muchos detalles de estos eventos.

Años después, Bunau Varilla viviendo lujosamente en París se queja de no saber por qué la historia panameña lo trata tan mal. En 1904 muere el negociador Tomás Herrán, que no soportó que se le declarara traidor y que se rechazara el tratado que firmó y negoció por años. Se le reventó el cerebro.

Colombia aún presenta al istmo de Panamá en su escudo nacional, como señal de un trauma no superado.