Decenas de famosos alabaron este lunes el estilo de los dandis negros y lucieron conjuntos de sastrería extravagantes en su honor en el preludio de la...

La expulsión de los pueblos de 'la línea'

- 25/06/2023 00:00

Cuando Estados Unidos empezó la construcción del Canal de Panamá, en 1904, toda esa zona que finalmente terminó segregada del resto del país era un área poblada con más de 60 mil almas, cuyos habitantes tenían experiencia en el ejercicio de la política republicana, el comercio internacional, el transporte y la agricultura.

Eran, como explica Lasso en la primera parte de su libro Historias perdidas del Canal de Panamá, parte de la modernidad económica, política y tecnológica de su tiempo. Ya a mediados del siglo XIX, Gorgona era “un bullicioso puerto fluvial lleno de comerciantes, bogas y arrieros” que transportaban gentes y mercancía por el río Chagres con gran maestría y conocimiento. Gatún, por su parte, era el más grande de los pueblos del lado atlántico, mientras que Emperador tenía, para ese año 1904, un total de 5 mil 740 habitantes.

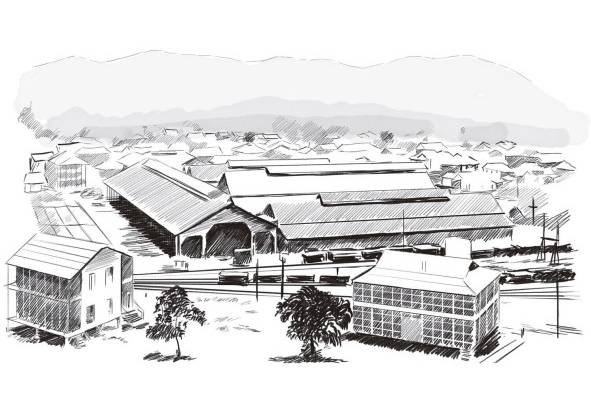

En el libro hay una foto de Emperador donde se alcanzan a ver edificios de varias plantas y grandes galeras en primer plano. Al fondo, más edificios. Dice Lasso: “Por su importancia, Emperador se convirtió en un municipio de la República de Colombia (...) Siguió creciendo durante la construcción estadounidense y se convirtió en el segundo pueblo más grande de la Zona. Según el censo de 1912, la población de Emperador había llegado a 7,152 habitantes. Las descripciones de la era de la construcción del canal norteamericano sugieren que Emperador era un ruidoso pueblo industrial donde inmigrantes del mundo entero convivían en las viviendas y casas de inquilinato privadas, así como en los barrios de los trabajadores de la Comisión del Canal Ístmico (CCI)”.

En total, a lo largo de “la línea” existían 41 pueblos —La Boca, Corozal, Culebra, Matachín, Cruces, Obispo y Bajo Obispo, Tabernilla, San Pablo, Frijoles, Ahorca Lagarto, Lion Hill y Tiger Hill, Gatún y Chagres, entre otros— y ahí vivían 62 mil 18 personas, muchas más que en la ciudad de Panamá.

¿Por qué detenerse en las descripciones de algunos de ellos? Porque como cuenta Lasso en el texto introductorio, para varias generaciones de panameños “la Zona era exótica. Era el único tramo de la Panamericana que atravesaba la selva, en lugar de los áridos potreros que bordeaban el resto de la carretera”. La Zona, y ahora las “áreas revertidas”, eran y son todavía sinónimo de selva, porque cuando en 1912 la CCI tomó la decisión de vaciar el área, de alguna forma borró también la historia de todo el territorio, dejando que la selva se tragara el rastro de sus pueblos.

“Contra lo que suele creerse, la despoblación de la Zona no se debió a las exigencias técnicas de Canal”, afirma la autora ya desde la introducción. Esto es importante resaltarlo porque, hasta hace poco, la idea que primaba sobre los pueblos históricos de la Zona era la que retrató el periodista y escritor Gil Blas Tejeira en su novela histórica, Pueblos Perdidos, publicada por primera vez en 1962, y en la que Tejeira reprodujo la narrativa dominante: que los pueblos “se desvanecieron para dar paso a la vía acuática que venía a unir los dos grandes océanos”.

Pero, como detalla Lasso, el lago Gatún “inundó parte de algunos pueblos, como Gorgona; pero otros, como Emperador y Chagres, nunca se inundaron. Además, aquellos habitantes que sí fueron evacuados, bien pudieron quedarse en la Zona”, pero en diciembre de 1912 se tomó la decisión de despoblar. La orden, como se cuenta en la obra, no fue inmediata: tomó años y en el proceso hubo desde justificaciones sanitarias hasta discursos racistas y clasistas: los estadounidenses querían hacer de la Zona un ejemplo de modernidad occidental —la modernidad entendida desde la exclusión del Otro y la incomprensión o indiferencia hacia sus conocimientos—, y por ello se aceptó como bueno el argumento de aceptar sólo “población deseable”, calificando a la población negra como “una amenaza para el bienestar de la comunidad”.

La expulsión, claro, fue un proceso traumático. Hubo peticiones de ayuda, caos, negativas. Algunos grandes propietarios de fincas obtuvieron pagos por la pérdida de sus tierras y mejoras, pero a muchos pequeños agricultores que cultivaban en parcelas alquiladas no se les reconoció nada: para los estadounidenses, la forma de practicar la agricultura de “los nativos” no podía ser calificada como tal; era desordenada, tropical. La población antillana fue tratada con mayor injusticia.

Frente al relato heroico que pervive sobre el llenado del lago Gatún y de personajes como Goethals —el ingeniero estadounidense encargado de la construcción del Canal—, Lasso rescata en su libro una carta anónima enviada por varios afectados, del 30 de septiembre de 1914, en la que muestran el dolor por la partida forzosa. Dice parte de la epístola: “Coronel, ante Dios no hay mérito en la gloria que está tratando de obtener a costa nuestra, arruinándonos y arrojándonos al abismo. El Todopoderoso, el único juez imparcial sin sueldo, el dador de la verdad y la justicia, sabrá a su debido tiempo crucificar a los culpables de lo que estamos sufriendo en manos del yanqui imperial que usted representa”.

La lectura del proceso de despoblación y de los argumentos utilizados para tal propósito no resultan agradables. Una y otra vez emerge el discurso de esa modernidad basada a su vez en una filosofía moderna excluyente, esa que el filósofo y sociólogo boliviano, Juan José Bautista (1958-2021) define como una racionalidad “por constitución no sólo dominadora y racista, sino colonizadora”, pero además con pretensión de universalidad.

Hay que decir, sin embargo, que no todos los funcionarios de la CCI estuvieron de acuerdo con la expulsión, pero al final la histórica ruta transístmica terminó sin panameños, borrando con ello el papel que tuvieron los istmeños como “protagonistas de transformaciones como el republicanismo constitucional, la democracia representativa, la industrialización y el capitalismo global”. Tal como afirma Laso en el epílogo, Historias perdidas del Canal de Panamá busca “rehabilitar la Zona”, devolverle su protagonismo, como una forma de “cuestionar la historia que Estados Unidos y Europa han venido contando sobre sí mismos y sobre los demás”.