Los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen este lunes, entre la fe y la impaciencia, la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones...

- 31/08/2025 00:00

El 1 de septiembre de 1989 marcó uno de los episodios más tensos y decisivos en la historia política de Panamá.

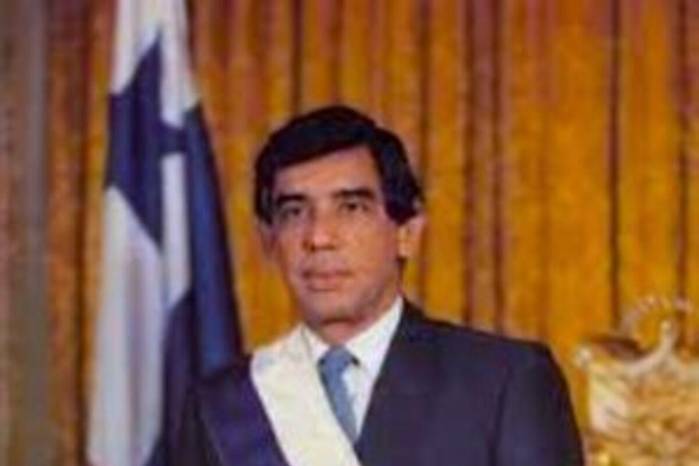

Ese día, en lugar de asumir el poder el vencedor de las elecciones generales de mayo, Guillermo Endara, la Constitución fue suspendida y se designó como presidente encargado al ingeniero Francisco Rodríguez Poveda, un funcionario cercano al general Manuel Antonio Noriega.

Con este acto, el régimen militar prolongó su control, profundizó la crisis institucional y aceleró los acontecimientos que desembocaron meses después en la invasión de Estados Unidos.

Para comprender lo sucedido aquel 1 de septiembre, es necesario retroceder al 7 de mayo de 1989, fecha de las elecciones generales.

Por un lado, la oposición se había agrupado en la Alianza Democrática de Oposición Civilista (ADOC), con Guillermo Endara como candidato presidencial, acompañado de Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford como vicepresidentes.

Esta coalición representaba a los principales partidos de oposición y simbolizaba la esperanza de una transición democrática.

Del lado oficialista, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sus aliados, bajo la tutela del régimen militar, presentaron como candidato a Carlos Duque, respaldado directamente por Noriega.

La jornada electoral estuvo marcada por un masivo respaldo popular a la oposición. Los conteos rápidos y las observaciones independientes confirmaban una victoria aplastante de Endara.

Un 71,18 % de los votantes eligió a Endara para presidir el país, mientras que Duque contó con un apoyo del 28,40 %.

Sin embargo, el Tribunal Electoral, presionado por el poder militar, anuló los comicios, alegando irregularidades.

El propio candidato oficialista, Carlos Duque, reconoció públicamente la derrota, pero su declaración fue ignorada por la cúpula militar.

La decisión de invalidar las elecciones fue vista dentro y fuera del país como un fraude flagrante que anulaba la voluntad popular.

La crisis se profundizó en los meses siguientes. A medida que se acercaba el 1 de septiembre, fecha en que debía terminar el periodo presidencial vigente, crecía la expectativa sobre lo que ocurriría.

Para entonces, la comunidad internacional había desconocido los resultados oficiales y aumentaban las presiones diplomáticas, particularmente desde Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El régimen, aislado, optó por una maniobra que en los hechos implicó un golpe de Estado.

Ese 1 de septiembre, el Consejo General de Estado, un órgano paralelo creado por la dictadura para suplir las funciones del Parlamento, suspendió la Constitución, declaró vacantes la Presidencia y la Vicepresidencia, y designó como presidente encargado a Francisco Antonio Rodríguez, ingeniero agrícola y contralor general de la República, figura leal a Noriega.

Su nombramiento no obedecía a la voluntad popular ni a un procedimiento legítimo, sino a la necesidad del régimen de mantener un rostro civil al frente del Ejecutivo mientras el poder real seguía en manos de las Fuerzas de Defensa.

La designación de Rodríguez fue rápidamente rechazada dentro y fuera del país. La oposición lo calificó como un “presidente Kleenex”, un gobernante desechable colocado a conveniencia por Noriega, sin capacidad de decisión propia.

Medios internacionales recogieron las reacciones de rechazo. El Departamento de Estado de Estados Unidos negó reconocimiento a su gobierno, describiéndolo como una administración títere.

Agencias de noticias reportaron que su juramentación fue apenas un intento del régimen por prolongar su permanencia en el poder.

El gobierno de Rodríguez, en efecto, carecía de legitimidad y de respaldo. Más que reducir la crisis, la profundizó.

Durante su breve gestión, que se extendió del 1 de septiembre hasta el 20 de diciembre de 1989, Panamá permaneció en una situación de aislamiento diplomático, con sanciones económicas en aumento y con una sociedad cada vez más movilizada en contra del régimen militar.

En el ámbito internacional, la designación de Rodríguez fue interpretada como la confirmación de que en Panamá no existían condiciones democráticas ni institucionales.

Estados Unidos incrementó las presiones políticas y militares, desplegando operaciones de disuasión como Nimrod Dancer, destinadas a intimidar al régimen y mostrar su vulnerabilidad.

Mientras tanto, en el plano interno, la oposición mantuvo su campaña de denuncias y de resistencia civil, mientras la represión militar se endurecía.

Francisco Rodríguez, pese a ocupar formalmente la Presidencia, nunca fue reconocido como jefe de Estado legítimo.

Su papel histórico se limitó a ser un engranaje en la estrategia de supervivencia del régimen militar en sus últimos meses.

No contaba con margen de maniobra propio y era percibido como un administrador temporal que debía sostener la fachada institucional mientras Noriega tomaba las decisiones de fondo.

El desenlace de este período llegaría el 20 de diciembre de 1989, cuando Estados Unidos ejecutó la Operación Causa Justa, la invasión militar destinada a capturar a Noriega, desmantelar las Fuerzas de Defensa y restituir la democracia.

Ese mismo día, en una base militar estadounidense, Guillermo Endara fue juramentado como presidente de la República, reconociéndose finalmente la victoria que le había sido arrebatada en las urnas meses atrás.

Mirando hacia atrás, el 1 de septiembre de 1989 representa la culminación de un proceso de deterioro institucional iniciado años antes con la consolidación del poder militar y el debilitamiento de los partidos políticos.

La suspensión constitucional y la designación de un presidente de facto mostraron el nivel de control que ejercía Noriega sobre las instituciones, pero también revelaron la incapacidad del régimen de ofrecer una salida política legítima a la crisis.

Ese episodio terminó siendo el preludio de la invasión y de una transición abrupta hacia la democracia.

Si bien el gobierno de Endara nació bajo el peso de la intervención extranjera y con enormes desafíos, el 1 de septiembre de 1989 quedó marcado en la memoria nacional como el día en que se consumó la ruptura del orden constitucional y se demostró hasta qué punto Panamá necesitaba reconstruir su democracia.

Fue, en definitiva, el último acto del régimen militar antes de su caída estrepitosa pocos meses después.