El Gobierno interino de Nepal ha comenzado a reanudar servicios esenciales este lunes, en un intento de recuperar la normalidad

- 27/07/2025 00:00

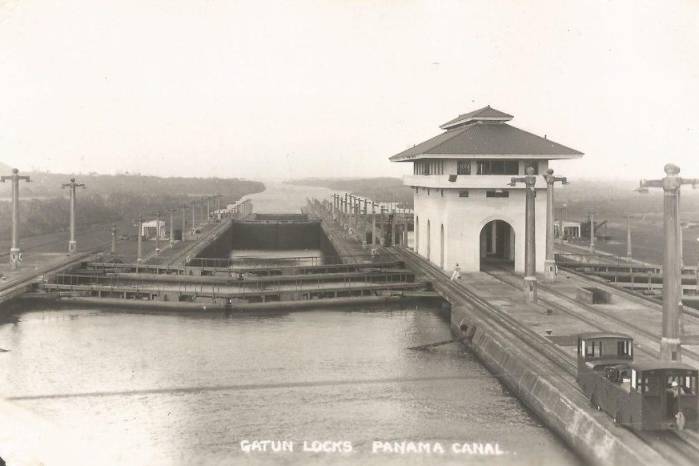

Con el propósito de redefinir y “equilibrar” la relación bilateral de Panamá establecida con Estados Unidos desde el polémico Tratado Hay‑Bunau Varilla de 1903, seguido por el Convenio Taft, surgió el Tratado Alfaro‑Kellogg, firmado el 28 de julio de 1926. Este acuerdo buscaba imponer nuevas reglas en materia de expropiaciones, aduanas, uso de la moneda, actividades empresariales en la Zona del Canal y, sobre todo, reafirmar el control estadounidense sobre el istmo.

Sin embargo, lo que el Ejecutivo presentó como una modernización jurídica fue duramente cuestionado y finalmente rechazado por la Asamblea Nacional, después de que amplios sectores sociales lo calificaran como una nueva y peligrosa cesión de soberanía.

Con el paso del tiempo, el Convenio Taft demostró ser insuficiente para resolver los nudos comerciales que asfixiaban a Panamá. Abrogarlo, sin embargo, implicaba reactivar la vigencia plena del tratado de 1903, claramente desventajoso para los intereses nacionales. Allí surge la necesidad política de un nuevo instrumento, capaz de reconducir la relación con Washington sin perder ingresos ni prestigio como nación.

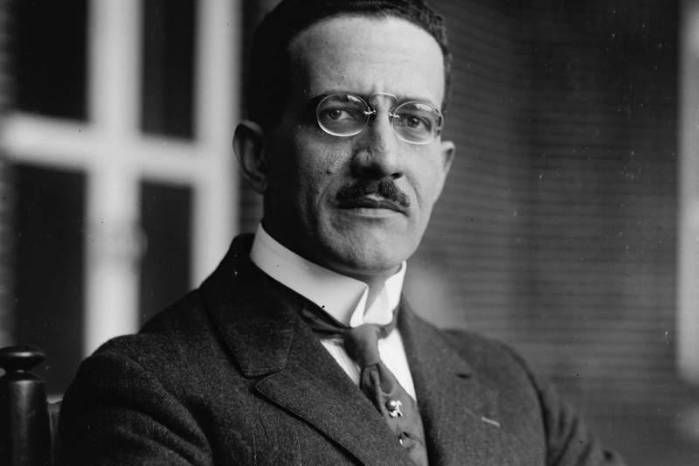

En 1924, el jurista y diplomático panameño Ricardo Joaquín Alfaro, ministro plenipotenciario en Washington, entregó a Estados Unidos una nota con los puntos que Panamá quería ver en el nuevo acuerdo. El presidente estadounidense aceptó iniciar negociaciones. Durante dos años, el país siguió expectante cada movimiento, con la esperanza de que el texto final corrigiera los desequilibrios históricos.

El documento recogía tres principios rectores. Primero: que la Zona del Canal fuese ocupada y controlada exclusivamente para construir, operar y proteger el Canal, sin abrirla “al comercio del mundo” como una colonia.

Segundo: que Panamá pudiera aprovechar su posición geográfica para su propio desarrollo, sin obstaculizar la operación estadounidense ni su jurisdicción policial y administrativa en la Zona.

Tercero: que las estipulaciones del pacto no perjudicaran la prosperidad del país, ni redujeran sus rentas o prestigio. Sobre el papel, se trataba de una promesa de equilibrio.

La firma llegó el 28 de julio de 1926. Estamparon su rúbrica Ricardo J. Alfaro por Panamá y Frank Billings Kellogg, secretario de Estado, por Estados Unidos. El instrumento, concebido para sustituir el Convenio Taft, debía ahora pasar la prueba política más dura: el escrutinio de la opinión pública y la aprobación parlamentaria.

Pronto quedó claro que el tratado no ofrecía ventajas económicas ni fiscales superiores a las del Convenio Taft e implicaba concesiones peligrosas en materia militar y de comunicaciones, como el control estadounidense de estaciones radiofónicas, y colocaba a Panamá como aliado de guerra de Washington. Para buena parte de la sociedad, aquello significaba profundizar la subordinación estratégica del país.

El rechazo se organizó rápidamente. Colectivos como Acción Comunal, el Sindicato General de Trabajadores y la Liga de Inquilinarios lideraron la resistencia, denunciando que el texto lesionaba la soberanía. No era solo una queja jurídica; era un alegato político sobre el tipo de república que Panamá pretendía ser a dos décadas de su separación de Colombia.

Esa resolución —en cuya redacción participaron, además de Alfaro, figuras como Harmodio Arias Madrid, Domingo H. Turner y Eduardo Chiari— estabilizó momentáneamente el vínculo diplomático, evitando una ruptura abierta pero subrayando que Panamá ya no estaba dispuesta a firmar cualquier cosa a cambio de “estabilidad”. El país exigía un piso de dignidad.

El Alfaro‑Kellogg nunca entró en vigor. Pero su fracaso dejó al descubierto algo más importante que un desacuerdo puntual: la emergencia de un nacionalismo que crecía, maduraba y se atrevía a plantar cara.

La discusión no fue meramente técnica; se trató de redefinir la ecuación entre soberanía, seguridad y desarrollo. Para los opositores, el costo de la “seguridad” estadounidense era un tutelaje incompatible con la plenitud republicana. Para sus defensores, era un arreglo pragmático en un mundo donde el Canal seguía siendo el epicentro de la política global.

Esa tensión —entre el cálculo diplomático y la reivindicación soberana— anticipó debates que estallarían décadas después, hasta desembocar en los Tratados Torrijos‑Carter de 1977. En ese sentido, el Alfaro‑Kellogg es parte de la genealogía de los intentos, aciertos y tropiezos de Panamá por reconducir su relación con Estados Unidos desde una posición de mayor equilibrio.