Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG...

- 02/11/2025 00:00

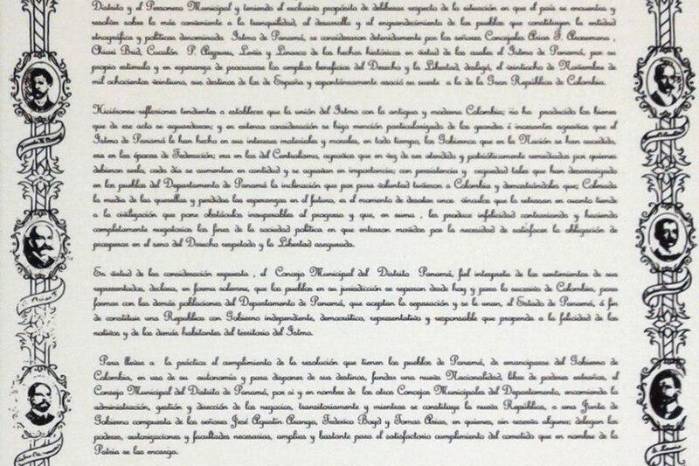

En la mañana del 3 de noviembre de 1903, el entonces territorio del istmo panameño, que formaba parte de la República de Colombia, proclamó su separación definitiva y dio lugar a la creación de la República de Panamá.

Este hecho histórico, que al día de hoy conmemora la nación panameña, no fue producto únicamente de un impulso abrupto sino el desenlace de años de tensiones internas, conflictos bélicos, intereses internacionales y negociaciones diplomáticas que precipitaron el quiebre con Bogotá.

Desde su incorporación a la Gran Colombia tras su independencia de España en 1821, Panamá formó parte de sucesivas entidades políticas colombianas. No obstante, las distancias —geográficas, económicas y políticas— entre el istmo y el gobierno central en Bogotá generaron un sostenido malestar local.

El hecho de que el territorio se viera como un enclave estratégico, con acceso tanto al Atlántico como al Pacífico, pero escasamente atendido por el centro, alimentó una cultura autonomista que fue cobrando fuerza en el último tercio del siglo XIX, señala Orlando Pérez en Panamá: nación, canal y modernidad.

La constitución centralista colombiana de 1886, junto con la derrota liberal y la instauración del régimen conservador, dejó al istmo en una posición de dependencia administrativa y fiscal. El detonante interno del agotamiento fue precisamente el efecto de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), que dejó a Colombia debilitada, tanto social como económicamente.

Dentro de este conflicto, el istmo panameño tuvo su cuota considerable de destrucción y mortandad.

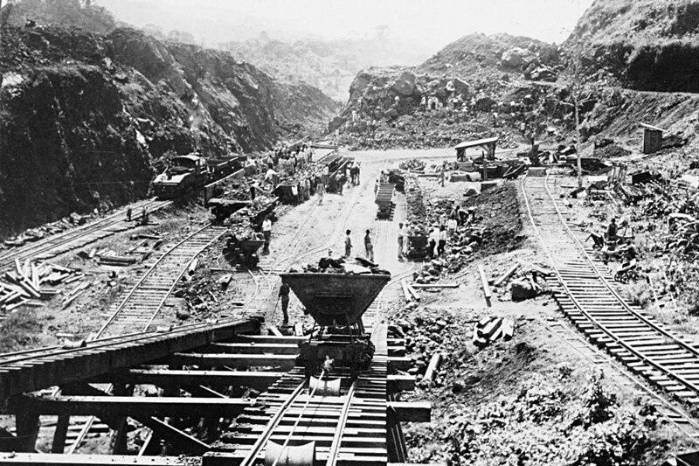

En este contexto surgió un nuevo factor externo de gran peso: la ambición estadounidense de construir un canal interoceánico a través del istmo panameño para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Colombia, desde el siglo XIX, había concedido la ruta a la francesa de Ferdinand de Lesseps, que fracasó.

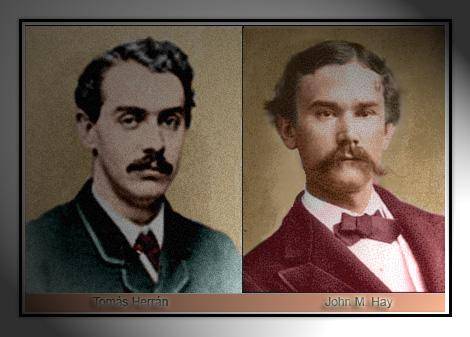

En enero de 1903 se firmó en Washington el tratado Herrán-Hay entre Colombia y Estados Unidos. Este texto concedía a EE.UU. el derecho exclusivo por cien años (prorrogables) para excavar, construir, operar y controlar el canal, así como para disponer de amplias concesiones territoriales alrededor de la franja del canal, por una compensación de $10 millones más una anualidad.

Pero el Senado colombiano, dominado por sectores que consideraban que el tratado atentaba contra la soberanía nacional, lo rechazó el 12 de agosto de 1903, de acuerdo a Archivo del Senado de Colombia.

Ese rechazo resultó un momento crítico: al no poder Colombia concretar el acuerdo con EE.UU., el istmo quedó más expuesto al intervencionismo estadounidense y más predispuesto al respaldo externo para separarse. Para Panamá, esta situación operó como catalizador.

Según ‘Panamá: el istmo de la discordia. Documentos relativos a la separación de Panamá y a la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia’, de Patricia Cardona Zuluaga, la elite local interpretó que Bogotá había perdido el control, que la economía del istmo había sido seriamente afectada y que la oportunidad de desarrollo y autopoderío vía el canal podría perderse si seguía bajo el mando del gobierno colombiano.

Así llega el día 3 de noviembre. En la mañana, en la ciudad de Panamá, el movimiento separatista se activó y proclamó la independencia del istmo, apoyado por autoridades locales y con la asistencia decisiva de la Armada de Estados Unidos: el buque de guerra USS Nashville se encontraba en la bahía y bloqueó la llegada de tropas colombianas que pretendían reprimir la insurrección.

Colombia, por su parte, casi no pudo reaccionar: su ejército y sus finanzas estaban en mal estado tras la Guerra de los Mil Días, y la presencia naval norteamericana complicó cualquier intervención.

En efecto, la nueva república fue reconocida por los Estados Unidos apenas días después, lo que consolidó la ruptura.

Para Panamá, el 3 de noviembre significó el inicio de una etapa de plena soberanía formal, de construcción de un Estado nacional y de la eventual culminación de la obra del canal, aunque mediante un tratado distinto al Herrán-Hay, explica El canal de Panamá y la nación panameña: soberanía y construcción estatal de Carlos Gasteazoro.

Mientras que para Colombia, significó la pérdida de uno de sus territorios más estratégicos y un golpe significativo al proyecto de nación que se había intentado construir desde 1830 en adelante.

El tratado subsiguiente, el Tratado Hay‑Bunau‑Varilla firmado el 18 de noviembre de 1903 entre Panamá y Estados Unidos, formalizó las concesiones para la construcción del canal bajo condiciones que Panamá aceptó mientras Colombia ya no tenía voz.

A largo plazo, la separación generó amplias reflexiones sobre la soberanía, sobre la intervención extranjera y sobre la integración territorial de los países latinoamericanos. En 1921, Colombia recibió una indemnización de $25 millones por la pérdida del istmo.

Y apenas en 1977, con los tratados de Tratados Torrijos‑Carter, se acordó la devolución del canal al gobierno panameño, lo que marcó otro hito de soberanía para Panamá.

En ese sentido, la historia de Panamá y Colombia en torno al istmo no se reduce al episodio de un día, sino a décadas de negociación, conflicto y transformación.

Así, cada 3 de noviembre, Panamá revisita una fecha que carga significado: es el día de su segunda independencia, el día en que asumió el control de su destino político-territorial —aunque en las décadas siguientes seguiría siendo escenario de tensiones entre soberanía nacional y presencia estadounidense.