El diputado Eduardo Gaitán, ha asumido una postura firme frente a lo que considera una “lección que no debe repetirse”.

- 08/09/2025 00:01

La primera vez que Carlos Eduardo Jaimes (18 de enero de 1996, Venezuela) escuchó la palabra “número” a las cinco de la mañana, pensó que jamás volvería a ver la luz del sol. Era el conteo rutinario de los reclusos en la cárcel Alayón de Maracay, pero para él, un muchacho de apenas 18 años, significaba la confirmación de que su vida había quedado atrapada en un abismo sin salida.

El aire en la celda era sofocante. Ochenta hombres compartían un espacio diseñado para veinte. Dormían apilados en hamacas de tres pisos, en colchonetas húmedas sobre el suelo, hombro contra hombro, respirando el mismo oxigeno viciado. Afuera, el estruendo de disparos y explosiones marcaba la rutina. Dentro, el miedo era un huésped permanente.

“Las cárceles venezolanas son un infierno. Todos están armados, todos tienen granadas, y cada día alguien muere”, recuerda. Durante 40 días, Carlos convivió con asesinos y delincuentes comunes, sin que existiera diferencia alguna entre la vida o la muerte.

Antes de llegar allí, había pasado dos días bajo tortura. Lo golpearon hasta que su cuerpo dejó de resistirse. Lo amarraron a una silla, lo encañonaron, le pusieron una bolsa en la cabeza para cortarle la respiración. “El dolor físico pasa, pero el psicológico no. Es peor porque te quiebra por dentro. Te hacen sentir que tu vida no vale nada”, evocó.

Fue condenado por “traición a la patria”, un delito reservado para militares, pero que en Venezuela se convirtió en un arma política contra cualquiera que alzara la voz. Su verdadero crimen había sido protestar contra un régimen que se había adueñado de las calles y de las conciencias a punta de represión.

Carlos nació en Maracaibo en 1996, en el seno de una familia humilde y trabajadora. Creció rodeado de violencia en su barrio, donde amigos de la infancia terminaron presos o muertos. Pero él eligió un camino distinto: estudiar derecho. Su propósito era claro: defender a los más vulnerables y enfrentar la injusticia de un país que parecía desmoronarse cada día.

En 2014, cuando estallaron las protestas estudiantiles contra Nicolás Maduro, decidió unirse a las manifestaciones. Creía, ingenuamente, que el futuro podía cambiarse con gritos en la calle. Lo que encontró fue sangre. Policías disparando a quemarropa, jóvenes cayendo abatidos, el miedo apoderándose de todo un pueblo. “No fue el gobierno el que ganó. Fue el miedo. El miedo derrotó a Venezuela”.

Las delaciones se multiplicaban. Bastaba una llamada anónima para que la inteligencia militar chavista llegara de madrugada a sacar a un estudiante de su cama. Así ocurrió con él: una vecina lo señaló, y esa misma noche, el 29 de junio de 2014, la policía irrumpió en su casa. Desde entonces, su vida se convirtió en un constante recordatorio de que en Venezuela nadie está a salvo.

La historia de Carlos no es aislada. Según la ONG Foro Penal, más de 15,800 personas han sido encarceladas en Venezuela por motivos políticos desde 2014. Muchas han denunciado torturas físicas y psicológicas similares a las que él sufrió. Hoy, aún permanecen en prisión unos 250 presos políticos, entre ellos estudiantes, militares, activistas y periodistas.

La Misión Internacional Independiente de la ONU ha concluido que el régimen venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y persecución sistemática contra la disidencia. El caso de Carlos es apenas una ventana hacia un dolor colectivo.

Aunque logró salir de prisión, las secuelas lo persiguieron durante años. Las noches se llenaron de pesadillas. A veces despertaba jadeando, convencido de escuchar los mismos gritos y disparos de la cárcel. “Todavía sueño que me llaman a lista. Me levanto sudando, y tardo minutos en recordar que estoy libre”.

Intentó terapia psicológica, pero fue la lectura la que se convirtió en su refugio. El primer libro que recibió en la cárcel, “Los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas” del doctor Lair Ribeiro, entregado por su madre, le abrió un universo nuevo. “Me di cuenta de que un libro puede condensar 60 años de vida de alguien, y darte herramientas para sobrevivir”.

Aun así, Venezuela dejó de ser su hogar. “Es como un familiar que murió: lo quieres, lo extrañas, pero no volverá”.

La oportunidad de huir llegó por un descuido burocrático. Aunque tenía prohibición de salida del país, los registros de la justicia tardaron en actualizarse. Con el corazón en la garganta, Carlos decidió arriesgarse y se presentó en el aeropuerto de Maiquetía.

Cada paso hacia el control de la Guardia Nacional era un suplicio. El sudor le corría por la espalda mientras sostenía el pasaporte. Imaginaba que en cualquier momento lo descubrirían, que lo devolverían a la celda de donde había salido. Pero no fue así. El oficial selló su documento sin mirarlo a los ojos.

“Respiré solo cuando el avión ya estaba en el aire. Ahí supe que estaba vivo de nuevo”.

Meses después, su madre y su abuela se reunieron con él en Panamá. Ese país se convirtió en su segunda vida, el lugar donde empezó de cero. No fue una elección improvisada. Carlos había decidido asentarse en tierras canaleras porque algunos de sus amigos ya habían encontrado refugio allí, y porque sus propios padres, en un viaje de vacaciones, habían sentido la calidez de un país que los acogió con los brazos abiertos. “Fue la mejor decisión que podían haber hecho. Mi segunda vida comenzó en Panamá”, recuerda con gratitud.

Como Carlos, millones han emprendido la huida. Según The UN Refugee Agency más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país desde 2015, convirtiéndose en la mayor crisis migratoria de América Latina y la segunda del mundo después de Siria.

El observatorio ACAPS proyecta que en 2024 había aproximadamente 513,600 venezolanos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Panamá. Para muchos, cruzar fronteras ha sido la única manera de sobrevivir. “Yo no tengo país”, dice Carlos. “Mi casa ahora es Panamá. Aquí hice mi vida adulta, aquí encontré un hogar”.

Al llegar al territorio canalero compartió una casa con quince personas, durmiendo en habitaciones alquiladas. Trabajó en construcción, reparaciones, restaurantes y como vendedor ambulante. La supervivencia era lo único que importaba. Hasta que un fotógrafo lo descubrió durante un pesaje de artes marciales.

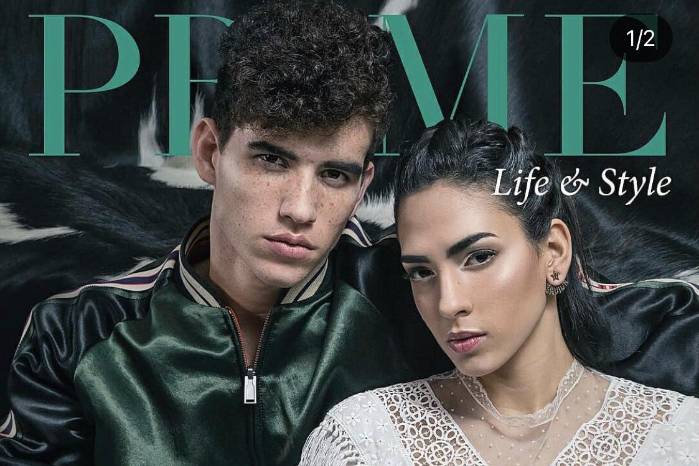

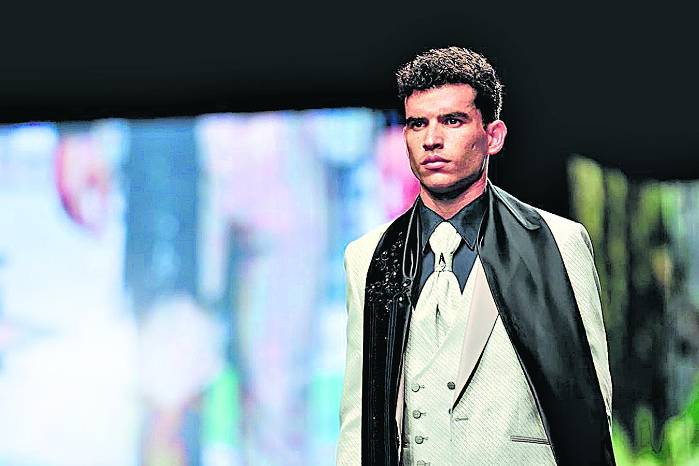

Al principio se negó. “Pensaba que el modelaje era un mundo ajeno, superficial, y que no tenía nada que ver conmigo”. Pero la insistencia lo convenció. Su primera sesión fue en la Cinta Costera, bajo el sol de la bahía de Panamá. Esa foto abrió una puerta inesperada: pronto estaba fichado por agencias y haciendo campañas locales.

Con el tiempo, saltó a los grandes mercados. Milán, Londres, Estambul y Atenas lo vieron desfilar y posar para marcas como Valentino, Versace y Polaroid. Su rostro apareció en los portales deportivos cuando el Fiorentina presentó su nuevo uniforme.

“Yo no nací para este mundo, pero aprendí a caminarlo. Me siento un sobreviviente: pasé por el infierno y ahora puedo apreciar el cielo”.

Hoy, a sus 29 años, Carlos Jaimes habla varios idiomas, tiene una prometida panameña y se prepara para consolidar su carrera internacional. Pero su éxito no lo aleja de sus raíces. Reconoce que su historia es excepcional, que la mayoría de quienes huyeron de Venezuela siguen atrapados en la precariedad. “Pasé hambre, pasé miedo, pensé en rendirme. Pero Panamá me dio una segunda oportunidad. Aquí encontré un hogar”.

Su frase favorita resume su trayecto: “La paciencia es amarga, pero produce un dulce fruto”.

En cada pasarela, en cada fotografía, lleva consigo el recuerdo de un país roto, el peso de una celda que nunca olvidará y la certeza de que la resiliencia también puede ser un acto de belleza.