Los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen este lunes, entre la fe y la impaciencia, la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones...

- 05/07/2025 07:54

En 353 años, el casco antiguo ha sido moldeado por tres fuerzas. La primera, según el doctor Alfredo Castillero Calvo, fue su diseño, puesto al servicio de la discriminación racial.

En su obra La ciudad imaginada, explica: “el recinto urbano de la nueva ciudad era muy estrecho y solo dejaba espacio para 300 solares. Casualmente, el número de vecinos blancos que podían aspirar a ocuparlos. Los negros, los mulatos, los zambos y los mestizos serían deportados al arrabal, a cientos de metros de Puerta de Tierra, que se cerraría al anochecer. La nueva ciudad se convierte en una ciudad elitista, que las capas dominantes reservan para su habitación exclusiva”.

Aquello cambió aproximadamente desde 1916, pues la aristocracia inició su mudanza a Bella Vista. Las casas señoriales se volvieron tugurios de inquilinato. Esto se revierte, primero tímidamente a partir de 1992 y luego agresivamente de 2001 a 2021, por el fenómeno que detallo a continuación.

La segunda fuerza moldeadora fue la gentrificación, un anglicismo que se refiere al auge de un área urbana luego de su decadencia. Un aburguesamiento impulsado por hechos ocurridos en 1997: en agosto, una ley de incentivos financieros y fiscales, firmada por Ernesto Pérez Balladares, presidente en aquella fecha, y luego, en diciembre, la declaración del casco como Patrimonio de la Humanidad, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), firmada por su director general, Federico Mayor-Zaragoza.

Según expliqué al inicio, este artículo es sobre la tercera fuerza: el fuego. Gracias a Eduardo Tejeira Davis y su documento El Casco Antiguo de Panamá, aprendemos sobre los incendios sufridos por el barrio en los siglos XVIII y XIX. Veamos. El destacado arquitecto explica que la historia de muchas ciudades hispanoamericanas ha sido definida por catástrofes: terremotos en Centroamérica y en la zona andina, y huracanes en el Caribe. Construidos primordialmente en madera, en Panamá el azote de los inmuebles eran los incendios.

Y en su investigación Tejeira agrega: “[En el siglo XVIII] solo el arrabal quedó incólume [a los incendios] y [fue por ello que] parte de la élite terminó mudándose [temporalmente hacia] allá. En Santa Ana [obligados por la situación] llegaron a vivir dos terceras partes de la población de la ciudad, unos siete mil de ellos, en 1790”. En el siglo XVIII hubo tres grandes incendios. En 1737, uno llamado el Fuego grande, del cual se salvaron 22 de 380 propiedades. Otro, en 1756, el Fuego chico, arrasó 50, incluyendo a las iglesias de Santo Domingo, San Francisco y Neri.

Hubo otro en 1781, sin apodo, que borró 46 propiedades. Y, además, la próxima vez que usted pasee por las plazas Bolívar o Herrera, sepa que ellas existen hoy porque antes fueron manzanas con inmuebles que, luego de incendios, no se reconstruyeron.

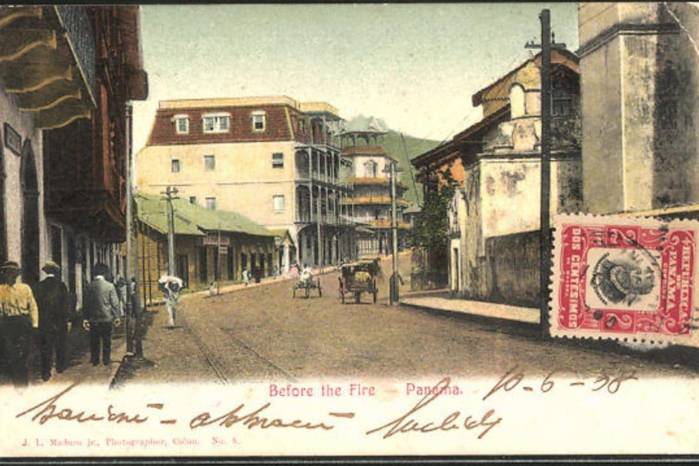

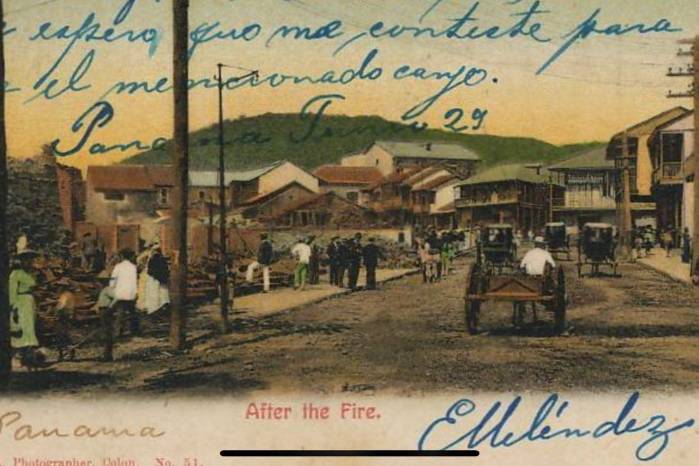

Veamos en detalle un caso particular: el siniestro ocurrido en 1906, en el área denominada El Revellín, una fortificación triangular que fue construida frente a la puerta de la ciudad, para protegerla de ataques. Usted podrá identificar fácilmente el lugar si se detiene en la avenida Central y calle 10 (después de la iglesia de la Merced), del lado que ocupan hoy la Casa de la Municipalidad y la Lotería Nacional de Beneficencia.

Aquel desastre afectó las manzanas 51 y 58. Se quemó el edificio en cuya planta baja operaba el almacén La Mascota. También el edificio en el cual hoy funciona el hotel La Concordia y son interesantes los detalles de ese inmueble que da nombre al fuego que nos ocupa.

A finales del siglo XIX e inicios del XX (con la fallida construcción del canal francés y la exitosa del estadunidense) creció la población y visitantes de la ciudad. El edificio que hoy alberga el hotel La Concordia, propiedad de los Vallarino Zubieta, era uno de los más altos de la época.

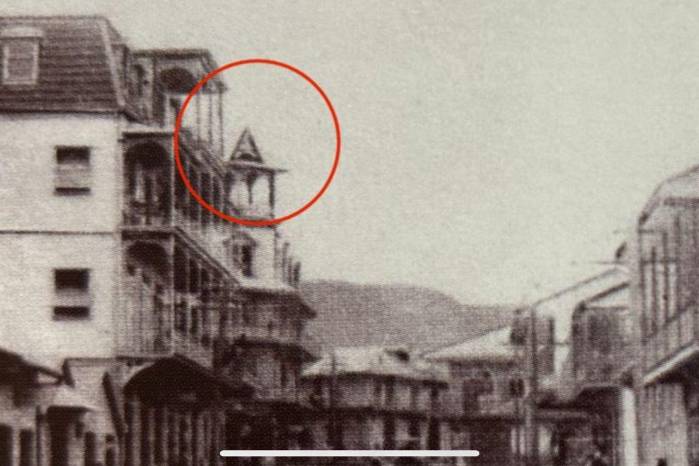

Lo arrendaron a la asociación estadounidense Silvers & Paterson. Una fábrica de cigarros, un almacén y una cantina ocupaban su planta baja, mientras que un quiosco techado coronaba el hotel, ofreciendo, igual que hoy, vistas espectaculares a los turistas.

En febrero de 1906, un incendio iniciado en la cocina se propagó al resto del edificio y a varios colindantes. Quedaron reducidos a cenizas. Reconstruido en 1907, el nuevo diseño de La Concordia siguió sus estilos neorrenacentista y neocolonial anteriores; el hormigón sustituyó la madera. En 2011, el inmueble era una ruina y al año siguiente lo compró la familia Fornós, para su restauración.

Entre las propiedades que se quemaron en 1906 está la finca número 58988 (fusión de otras antiguas: 347, 9321 y 9319), ubicada en la manzana 51, donde hubo un edificio en cuya planta baja se vendían finos artículos para caballeros.

Creada en 2000 mediante Decreto Ejecutivo No. 192, para poner en valor el centro histórico, la Oficina del Casco Antiguo (OCA) explica en un informe: “Por fotografías históricas tomadas al principio del siglo XX, sabemos que en aquel edificio operó el almacén La Mascota. El edificio, de calicanto y concreto, era de planta baja más dos altos con seis lumbres y balcones corridos en los pisos altos. Sus barandas en hierro fundido y se estima que fue construido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En la escritura pública número 1796 observamos que para 1975, el terreno y la casa pertenecían a la sociedad anónima denominada Peikard Zona Libre, del comerciante panameño Abraham Kardonski”.

Hoy sus balcones no lucen el exquisito fer forgé francés, pues en su momento fue fundido por el calor de las llamas y, en relación a los hoteles, para quien desee conocer sobre el turismo en el Panamá republicano (tema interesante que abordaremos después), recomiendo la publicación homónima de la doctora Patricia Pizzurno, publicada en la revista Canto Rodado, de 2007.

Sobre la prevención y atención de los incendios en el casco antiguo es de rigor mencionar el más reciente: la casa Boyacá en 2018. Era la única de madera que quedaba en pie, bella, reconocible y famosa porque semejaba un barco: una cañonera de la Armada colombiana con el mismo nombre.

Clasificada técnicamente de “primer orden” (coloquialmente, la categoría 1, conforme al Decreto Ejecutivo 51 de 2004, que contiene el Manual de Normas del Casco Antiguo), aquel 21 de febrero esta joya fue una de las víctimas del incendio en la manzana 52.

El primer carro de bomberos llegó al sitio a las 11:45 a.m. Ángel Delgado, del departamento de emergencias, narró que necesitaron 10 vehículos de extinción, 6 camiones cisterna y 5 ambulancias. A la 1.00 p.m. se había controlado el fuego para evitar que se propagara a otros inmuebles y se declaró totalmente extinguido a las 2:45 p.m.

Cuarenta familias quedaron damnificadas, resultado de este desastre. Fue atendido en aquel momento, a pesar de dos aspectos que impidieron el desempeño integral de los servicios de emergencia: dificultades para actuar rápidamente debido a la baja presión de agua y vías bloqueadas por vehículos mal estacionados. Estas circunstancias no solo dificultaron la labor de los bomberos, sino que arriesgaron la seguridad de todos.