Los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen este lunes, entre la fe y la impaciencia, la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones...

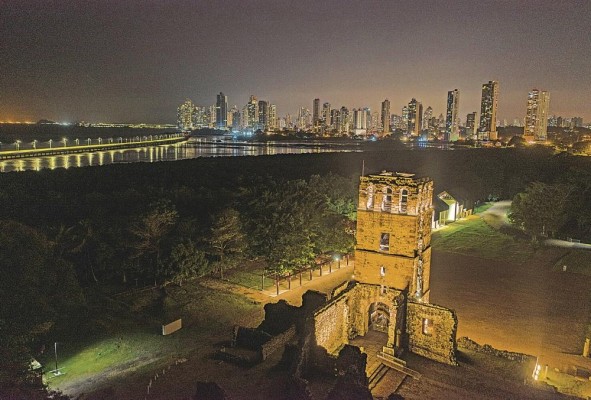

Religión e Historia, Panamá la Vieja desde una perspectiva conventual

- 13/08/2023 00:00

Como el resto de las colonias españolas, la ciudad de Panamá tuvo una estrecha relación con el catolicismo desde su fundación. Más allá de que la religión fuera una parte fundamental de los pobladores de las ciudades que componían los virreinatos de la corona española en América, pues la evangelización era uno de los pilares de la conquista del Nuevo Mundo.

Con estos ideales en mente es que Pedro Arias Ávila bautiza lo que hoy conocemos como el sitio arqueológico de Panamá Viejo con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá el 15 de agosto de 1519. Pronto esta nueva ciudad se convertiría en el reemplazo de Santa María Antigua de Darién y Acla así como la nueva capital de la gobernación de Castilla de Oro.

De la misma manera, inició la creación de conventos y otras edificaciones religiosas en la que la gente pudiera congregarse y los conventos que llegaban a Latinoamérica desde España tuvieran en donde quedarse, lo que era un fenómeno arquitectónico de la época basado en las necesidades de la población.

“En las ciudades que se crearon en la época cuando llegaron los españoles a América para ocupar el territorio, la iglesia era la administradora, o sea, era una institución bastante importante en la vida de los ciudadanos. Ellos brindaban el apoyo moral y espiritual, pero también educaban a las personas”, explica Diana Engler, directora de arquitectura en el Patronato de Panamá Viejo a La Estrella de Panamá.

La creación de las primeras universidades se dio gracias a la intervención de la Iglesia Católica, sus conventos y los frailes y monjas que pertenecían a estos. De acuerdo a Engler, sin la Iglesia “quizás el progreso de estas ciudades no hubiera sido posible”, si se mira desde un punto de vista arquitectónico. Las diferentes denominaciones eclesiásticas eran quienes levantaban fondos para caridad y para la realización de sus propios templos con el fin de ayudar a las personas.

En Panamá la Vieja, los conventos y ermitas llegaron a ocupar una extensión territorial de 2.6 hectáreas y alrededor del 6,5% del casco urbano, según escribe Alfredo Castillero Calvo en el segundo tomo del Volumen I de Nueva historia general de Panamá.

Engler también mencionó que al ser una ciudad de tránsito, la arquitectura conventual no se desarrolló en Panamá a diferencia de otros países como Perú o Ecuador, que contaban con edificaciones más sofisticadas, sin embargo, se logró la construcción de edificios religiosos de importancia a nivel nacional.

Los conventos de La Merced, San Francisco, La Concepción, San Juan de Dios, La Compañía, Santo Domingo, San José, las ermitas de Santa Ana y San Cristóbal y la Catedral fueron los diez edificios que conformaron la propuesta conventual de la ciudad de Panamá.

Gran parte de estas iniciaron como casas humildes de paja o madera, que apenas llegaban ocupar un solar dentro de una manzana. Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad, también llegaron a mejores condiciones económicas y con los donativos y limosnas se fueron permitiendo ampliar el área que ocupaban.

“Cada denominación religiosa tenía sus donantes y patrocinadores, muchos aportaban a varias a la vez. Había conventos que tenían menos contacto con el pueblo, como La Concepción, mientras que otros eran más abiertos y se mezclaban con las personas o el mundo exterior a la congregación”, señala la directora de arquitectura del Patronato de Panamá Viejo.

De esta manera, los conventos atendían a los indígenas, evangelizaban a los esclavos y educaban a la población general.

A principios del siglo XVII pudieron seguir expandiéndose con nuevos flujos de recursos, de esta manera lograron invadir calles e incluso ocupar manzanas enteras como fue el caso de los conventos de Santo Domingo, La Merced, La Compañía y San Juan de Dios. Otros pudieron ocupar hasta dos manzanas como los conventos de San Francisco y La Concepción.

Este amplio espacio también les permitió otras comodidades como aljibes externos o subterráneos, huertas, caballerizas y depósitos para guardar alimentos y celdas para alojar a los religiosos del pueblo o pabellones para los enfermos como es el caso del convento-hospital San Juan de Dios.

Todo esto fue arrastrando a la civilización fuera de los muros que habían establecido los fundadores al construir por primera vez la ciudad, pues las edificaciones religiosas fueron poco a poco apropiándose de las calles y modificando el trazado que una vez se había planeado para Nuestra Señora de la Asunción de Panamá.

Con la llegada del obispo Fray Tomás de Berlanga en 1535, se inició la construcción de La Catedral de Nuestra Señora de Asunción de manera oficial. Para esto el obispo contrató a Antón García, un maestro alarife de La Española.

En un principio La Catedral era un edificio de madera pequeño y con aspecto humilde, conservaría esta apariencia hasta que fue destruido por un devastador incendio el 15 de febrero de 1540. Tras este accidente, Berlanga decidió reconstruir esta edificación con mampostería, sin embargo, no fue factible y terminó volviendo a ser construida a base de madera y tejas.

En 1587 este edificio religioso tuvo que ser reconstruido nuevamente pero no fue hasta las primeras décadas del próximo siglo que se construyó la actual catedral, entre 1619 y 1526, gracias al obispo Francisco de Cámara. Para la reconstrucción, el cantero Cristóbal de Armiñán fue contratado, pues la Catedral se haría de piedra en esta ocasión.

“Es de cantería y mampostería toda, enladrillada, con tres anchas naves de bastante longitud, de diez lumbres (unos 40 metros), con estantería de un palo fortísimo que produce la tierra llamado maría, con basas de cantería y su enmaderamiento muy bien labrado de cedro...”, es la descripción que realizó el cura Juan Requejo de Salcedo, en su papel de canónigo de la Catedral.

Luego de esto, la Catedral fue destruida casi en su totalidad en 1671 durante el saqueo de la ciudad por el pirata Henry Morgan y nunca se volvió a reconstruir.

“La catedral es la estructura que más ha sido intervenida para poder conservarla, también es la que más esfuerzo ha requerido al ser un icono del país. Lo que vemos hoy día es una restauración casi al 30%. Antes de iniciar los trabajos [de restauración] había muchos vacíos y piedras faltantes pero se ha logrado consolidar y estabilizar la misma torre para que luzca como una unidad homogénea”, asegura Diana Engler.

Además, el interior de la Catedral fue habilitado para que las personas pudieran subir hasta el último piso, en el que se encuentra el campanario, y observar la vista. Todo esto con una restauración de manera convencional, utilizando métodos y materiales tradicionales.

A pesar de esto, no es posible reconstruir totalmente el sitio por ser considerado un patrimonio por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) debido a que las ruinas caracterizan a Panamá Viejo y además ilustran el ataque que sufrió por los piratas ingleses en 1671.

Otros criterios, como la falta de planos de la ciudad y la Catedral, limitan al Patronato de Panamá Viejo a crear un “falso histórico” de la antigua ciudad.