Héctor Brands asiste a una audiencia de solicitudes múltiples en la que un juez de garantía debe analizar los cargos presentados por la Fiscalía Segunda...

- 19/07/2025 00:00

El istmo de Panamá tenía fama de un “clima malsano” entre viajeros y visitantes desde tiempos coloniales hasta mediados del siglo XX, cuando apareció el aire acondicionado. Por ejemplo, el cronista Pedro Cieza de León en el siglo XVI, señalaba que, en Panamá... “hace grandísimo calor y... el sol es tan enfermo, que si un hombre acostumbra andar por él... le dará tales enfermedades que muera”. “El intenso calor del istmo —el termómetro diariamente marca 100° Farenheit (38 °C)— era muy pesado para los norteños”, describía el viajero norteamericano G. Leonard Halsey en su libro, Reminiscences of Village Life and of Panama and California from 1840–1850 (1902).

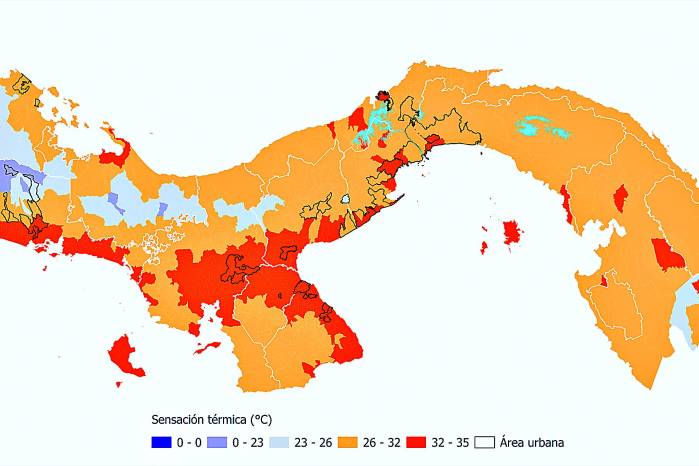

Lo que contaban estos viajeros es una cuestión que la climatología moderna confirma. El clima tropical de Panamá se caracteriza por registrar usualmente temperaturas por encima de los 28 °C y humedad en el aire de entre 80 y 90 %, dependiendo del lugar y el período del año. Para poder evaluar el impacto de estas condiciones climáticas en el confort de las personas se utiliza una medida conocida como “sensación térmica”.

Este indicador mide el nivel de incomodidad que experimenta el cuerpo humano en ambientes exteriores cálidos, al combinar temperatura y humedad. Aunque no refleja una temperatura real, indica cuán difícil es para el cuerpo refrescarse mediante el sudor, especialmente cuando hay más de 26 °C y la humedad supera el 40 %, como ocurre en gran parte del país. Esta herramienta permite clasificar los riesgos para la salud asociados al exceso de calor.

Hemos visto durante las últimas semanas el impacto de las “olas de calor” en países de Europa y parte de Estados Unidos. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) las olas de calor solo ocurren en países de temperaturas templadas, donde la diferencia entre la temperatura mínima y máxima en una región es mayor. Las regiones tropicales, al tener menos variación en las temperaturas no registran este fenómeno.

Entonces, ¿debemos preocuparnos de sufrir de este tipo de eventos y por el aumento general de la sensación térmica en Panamá? Los datos publicados recientemente por MiAmbiente, indican que sí es muy probable que suframos algunos eventos de altas temperaturas y humedad que puedan llevar a condiciones de riesgo para la población, especialmente durante la realización de actividades al aire libre.

Las proyecciones del comportamiento de la sensación térmica para el 2050 indican que el 91 % de la población reside en áreas donde el aumento de la sensación térmica será de entre 1 y 3 °C. En la franja de aumento de entre 3° y 4 °C de la sensación térmica, reside un 7 % de la población del país. Hay que tomar en cuenta que estos aumentos se dan sobre temperaturas que ya son elevadas. Así, por ejemplo, los corregimientos que tendrán aumentos de entre 2° y 3 °C, y que ya registran una sensación térmica promedio de 28.7 °C, pasarán a tener valores de sensación térmica promedio de 31 °C.

¿Qué implicaciones tiene este aumento en la sensación térmica en el confort y bienestar de la población? De acuerdo con la National Weather Service (NWS) de Estados Unidos, un índice mayor a 32 °C se clasifica como de “precaución extrema”, aumentando la probabilidad de que las personas sientan “golpes de calor”, mareos, fatiga e irritabilidad. A nivel laboral, con valores de sensación térmica superiores a 32 °C, se producen con más frecuencia accidentes, la productividad disminuye y se requiere de la implementación de protocolos que incorporan hidratación y descansos frecuentes. En el caso de América Central y algunos países del sudeste asiático se ha identificado un tipo de enfermedad renal crónica en personas jóvenes, que se ha relacionado con la exposición a altas temperaturas en ambientes laborables.

Estas nuevas condiciones climáticas requerirán la adaptación de las viviendas y del entorno urbano para poder sobrellevar este nivel de disconfort térmico. En Panamá el 47,4 % de la población se encuentra en la franja de sensación térmica proyectada al 2050 de entre 32° y 35 °C promedio. La extensión de esta franja corresponde en gran medida al arco seco y el borde costero de la provincia de Chiriquí. En esta región -la más urbanizada del país- el 58 % de los hogares no cuenta con aire acondicionado, un mecanismo de climatización que resultará cada vez más necesario para sobrellevar estas condiciones más calurosas.

La primera adaptación por realizar debería darse en la vivienda, tanto con la reforma del inventario de vivienda existente, como con la generación de normas que incorporen criterios de construcción bioclimática en la vivienda nueva. Esto es especialmente necesario en el caso de la vivienda social y la vivienda bajo el interés preferencial, donde cada vez se hace más común construir viviendas más pequeñas y con poca ventilación. En Panamá el diseño bioclimático es todavía una amenidad de la vivienda de lujo.

Para adaptarse al calor extremo, las ciudades deben reforzar su resiliencia en tres ámbitos clave: infraestructura, comunidad y políticas públicas. En infraestructura, destacan la generación de más espacios públicos verdes con espejos de agua, la arborización masiva, que mitiga el calor y mejora el aire. Techos reflectantes, estructuras de sombra y refugios climatizados complementan estas medidas.

En el componente comunitario, la participación ciudadana y la educación climática son esenciales para aumentar la conciencia sobre los riesgos térmicos, mientras que los sistemas de alerta temprana mejoran la preparación ante eventos extremos y protegen la salud pública. Aunque las soluciones parecen alcanzables, en Panamá el abordaje a estos temas ha estado caracterizado por el desinterés y la inacción por parte tanto de autoridades como de inversionistas y desarrolladores, quienes tienen el poder y los recursos para impulsar la incorporación de estas innovaciones en el diseño de los proyectos y normativas.

El historiador panameño Alfredo Castillero, en dos de sus obras sobre la arquitectura colonial, nos da algunas pistas sobre cómo la vivienda en aquella época adoptó ciertas preferencias para lidiar con la incomodidad de un clima húmedo y caluroso como el de Panamá. Entre estas preferencias estaban el uso de la madera como material principal de la construcción, los solares anchos y espacios en Panamá Vieja, además del uso de balcones corridos donde se abrían amplias puertas en lugar de ventanas, a veces con persianas. Siglos después, el estado actual de nuestras urbes y edificaciones es una muestra de cómo olvidamos incorporar los elementos de la naturaleza en la construcción de la ciudad.

Para más artículos, datos y visualizaciones sobre el cambio climático en Panamá visita el sitio: https://metromapas.net/