Para Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), “una de las mayores restricciones que hoy hay para cumplir los acuerdos...

Huellas arquitectónicas del Caribe en Panamá: tipologías, influencias y adaptaciones

- 06/09/2025 00:00

La llegada masiva de trabajadores durante la construcción del Canal de Panamá, a finales del siglo XIX e inicios del XX, constituyó un proceso migratorio de gran relevancia para la configuración cultural y arquitectónica de las ciudades terminales de Panamá y Colón. Si bien el reclutamiento de mano de obra se realizó en diversas partes, una proporción considerable de los trabajadores provenía del Caribe, en particular de Jamaica, Barbados y Trinidad y Tobago. La presencia de estos grupos dejó una huella visible en el paisaje urbano, especialmente a través de la arquitectura, que se distingue claramente de la tradición hispánica. Estas edificaciones, de carácter frágil y de inspiración inglesa, testimonian la existencia de otro tipo de pasado y de otra lógica constructiva, vinculada a las dinámicas culturales de un archipiélago caribeño heterogéneo.

La historiografía suele referirse de manera general a “trabajadores caribeños”, sin precisar la procedencia específica dentro de esa vasta región. La arquitectura, en este sentido, se erige como un indicio material que permite rastrear dichas influencias. Los factores determinantes fueron múltiples: las tradiciones constructivas de origen, la disponibilidad de materiales en el istmo y la adaptación a las condiciones climáticas de Panamá, las cuales resultaban familiares para gran parte de la mano de obra proveniente de las islas.

Junto al legado arquitectónico español y a las expresiones propias de los pueblos originarios, la impronta caribeña introdujo una nueva diversidad estilística. En ella confluyen influencias principalmente inglesas, norteamericanas, francesas e, incluso, sutiles aportes de origen africano. El clima tropical, por su parte, impuso variables determinantes que condicionaron tanto la forma como la función de las construcciones.

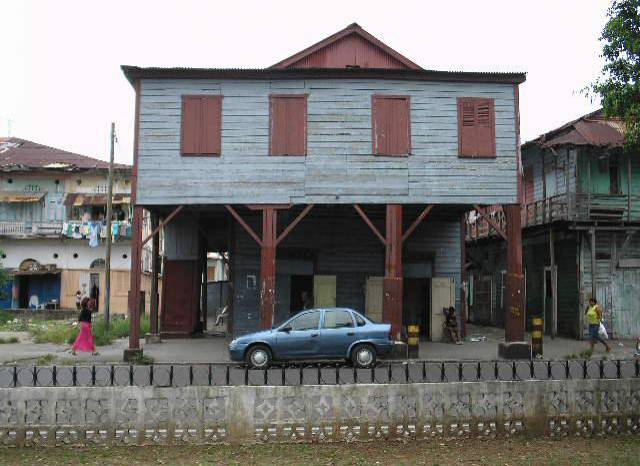

Uno de los elementos arquitectónicos característicos de los barrios populares de la ciudad de Panamá —entre ellos Santa Ana, El Chorrillo, Calidonia y algunas edificaciones de San Felipe— fueron las construcciones en madera. De este acervo aún se conservan ejemplos aislados; sin embargo, la mayoría ha desaparecido debido a la vulnerabilidad inherente del material frente al paso del tiempo, los incendios y el deterioro estructural.

Los modelos residenciales introducidos respondieron principalmente a las necesidades de alojamiento de trabajadores vinculados al Canal y a la expansión urbana. En una primera etapa, la tipología predominante fueron las barracas que eran casas de inquilinato, mientras que, en fases posteriores, se levantaron viviendas unifamiliares de mayor escala en sectores periféricos como Río Abajo, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo y San Francisco. Estas edificaciones, influenciadas por la tradición arquitectónica francesa e inglesa, incorporaron soluciones adaptadas al clima tropical: pórticos o galerías perimetrales que protegían los interiores de la lluvia, cubiertas de pronunciada pendiente que facilitaban el desagüe de las aguas pluviales, y sistemas de ventilación cruzada que optimizaban el confort térmico.

Entre los recursos formales más frecuentes destacan los calados de madera en balcones, que sustituyeron al uso del hierro forjado y conferían ligereza ornamental a las fachadas. Estos elementos, en numerosos casos, se articularon con reminiscencias de la arquitectura clásica, perceptibles en las columnas, los dinteles, las cornisas y el diseño vertical de puertas y ventanales. Asimismo, el uso de persianas tipo louvers y tragaluces ubicados sobre las puertas permitía una adecuada regulación de la iluminación natural y de la ventilación interior. La entrada de luz era cuidadosamente modulada, e incluso algunas viviendas incorporaban las denominadas cooler windows, dispuestas a lo largo de la fachada para filtrar la radiación solar y generar un tamiz lumínico.

Estas residencias de escala media, aunque concebidas con criterios de confort y de adaptación ambiental, enfrentaban limitaciones económicas derivadas del costo de construcción. En consecuencia, la mayoría fue levantada con materiales locales, lo que, lejos de disminuir su valor, consolidó un lenguaje arquitectónico singular que integra recursos técnicos, condicionantes climáticas y referencias culturales diversas.

Las barracas: casas de inquilinato

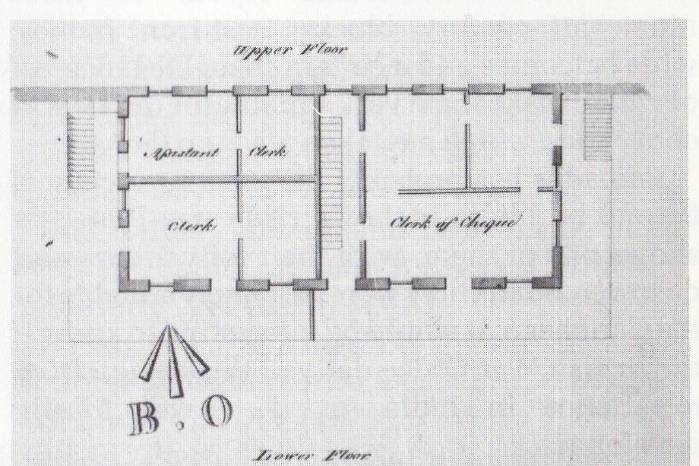

El término barracas proviene del inglés barracks y se utiliza en el ámbito militar para designar instalaciones destinadas al alojamiento básico de tropas, que incluían dormitorios colectivos, baños compartidos, comedores y áreas comunes. Este modelo constructivo se convirtió en una tipología recurrente cuando se construyeron casas de inquilinatos para trabajadores del Canal.

En Jamaica, por ejemplo, existieron complejos militares en lugares como Spanish Town, Stony Hill y Newcastle, donde las barracas constituían parte esencial de la infraestructura colonial. Su presencia fue igualmente notable en islas de influencia británica como Trinidad y Tobago, Antigua, Barbados —particularmente en el área de Garrison— y Saint Kitts. Desde el punto de vista formal, estas edificaciones combinaban líneas arquitectónicas clásicas con innovaciones adaptadas al clima tropical, tales como el uso de louvers para la ventilación natural y el diseño de escaleras dobles.

La ciudad de Colón

La ciudad de Colón emergió en el siglo XIX como un puerto estratégico en el Caribe, vinculado a rutas de comercio y de intercambio marítimo que conectaban con el Atlántico y el golfo de México. Puertos como Nueva Orleans y Savannah en Estados Unidos, Kingston en Jamaica con su Port Royal, Bridgetown en Barbados y La Habana formaron parte de esta red que influyó en las prácticas urbanas y arquitectónicas de la ciudad.

La arquitectura de influencia caribeña constituye testimonios materiales de la interacción entre la tradición europea y las adaptaciones propias del Caribe. Mientras las primeras evidencian la transferencia de modelos militares británicos reinterpretados en clave tropical, la segunda refleja la influencia de las dinámicas portuarias y comerciales en la configuración urbana. Ambos casos ilustran cómo las condiciones climáticas, los factores económicos y las redes de intercambio internacional incidieron en la definición de tipologías arquitectónicas que, más allá de su función inmediata, forman parte del patrimonio histórico y cultural de las ciudades terminales tanto del Caribe como del pacífico panameño.