José Jerí Oré, prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa “una crisis constante...

En el 2025 Panamá y Perú celebran cien años del Art Decó arquitectónico, un estilo que, a principios del siglo XX, dio a sus ciudadanos la sensación de pertenencia a una época fundacional e irrepetible.

Panamá iniciaba el camino de la modernidad con el inicio de operaciones del Canal en 1914 y el desafío de brindar vivienda a su población mientras que el Perú experimentaba un proceso acelerado de expansión urbana propiciado, desde 1919, por el entonces expresidente Augusto B. Leguía.

Cuando en abril de 1925, en Paris, se produjo la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas, el nuevo estilo, más tarde llamado Art Decó, fue la respuesta al esfuerzo urbanístico que ambos países querían llevar adelante.

El Art Decó vino a sustituir al “Art Nouveau” muy asociado a los años previos a la Primera Guerra Mundial y al llamado “estilo canalero” impuesto por los constructores del Canal.

Con un estilo calificado transgresor o vanguardista en los años siguientes a 1925, el Art Decó era lo que necesitaban los gobiernos -no solo los latinoamericanos- para impulsar la democratización del arte y brindar alternativas en los estilos de vida todavía influenciados por el academicismo imperante en ese entonces.

Esta búsqueda constante de originalidad edilicia estuvo asociado al crecimiento industrial de Panamá y del Perú, debiendo enfatizarse que el Art Decó fue adoptado por los panameños como una respuesta a la influencia arquitectónica estadounidense.

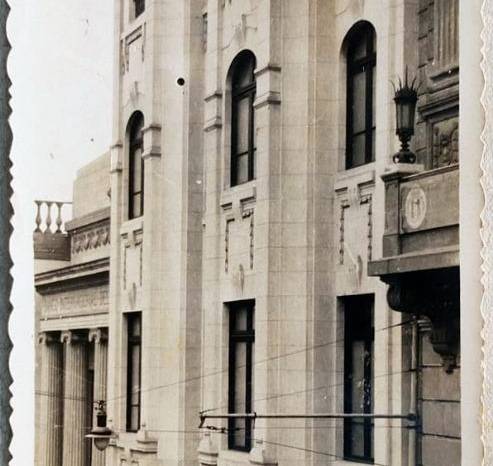

El Art Decó se vinculó así con la noción de “modernización de la urbe” que significó un cambio en la imagen de las respectivas capitales. Si, para el caso peruano, se observan las postales impresas por Eduardo Polack -recopiladas por Humberto Currarino- y se ve la modificación progresiva de los espacios inmobiliarios, lo mismo puede afirmarse de Panamá según el estudio realizado por Lewis Morgan respecto a los trabajos en fototipia de Carlos Endara Andrade, Santiago León, Edward Bennet, Joseph Sealy, Carlos Montúfar y Vitervo Ríos.

En Panamá se destacaron los diseñadores arquitectónicos el peruano Leonardo Villanueva Meyer, Corydon Purdy, Gustavo Schay, Durell Stone, y Richard Holzer. Mientras tanto, en el Perú adquirieron notoriedad Rafael Marquina, Alberto Gelly, Antón Gutiérrez, Oscar Gonzáles y Guillermo Payet quien, en 1939, diseñó el primer edificio “Art Decó Buque” siendo el “Edificio Raffo” un ejemplo de este estilo específico, caracterizado por líneas curvas y formas aerodinámicas que recuerdan a los transatlánticos.

Entre 1925 y 1940, las dos capitales, unidas por el alza de su comercio exterior, registraron similitudes en el Art Decó como el monumentalismo volumétrico en las obras del Estado, ventanas rectangulares distribuidas simétricamente y con cerramientos con dinteles poligonales, una decoración sobria y lisa acompañada de molduras en fachadas, así como el uso de azulejos para dar un toque nacional inca o panameño respectivamente. En aquella época, la corriente artística del indigenismo peruano tuvo como aliado natural al Art Decó que tomaba como inspiración componentes decorativos del primero.

Sin embargo, a diferencia de Panamá, en el Perú el Art Decó tuvo un segundo renacer entre 1968 y 1975 cuando asumió la conducción del país el denominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas que ejecutó una intensa secuencia de construcciones monumentales para reforzar la carga ideológica de su discurso político.

Se trató de uno de los últimos esfuerzos de ese siglo, en el continente americano, que buscó asociar edificaciones utilitarias, ideología y Art Decó. Así, no es de extrañar que las mega estructuras de piedra y barro de Sacsayhuamán, de Machu Picchu, de Chavín de Huántar, de las pirámides moche, etc. fuesen tomadas como elementos simbólicos justificativos para las construcciones de ese septenio.

Nacieron así, de las manos de Walter Weberhoffer, Daniel Arana, Emilio Soyer, Miguel Cruchaga, Miguel Rodrigo Mazuré, Manuel Gubbins, Víctor Wyszkowsky, Hans Ghünter y Mario Seminario las gigantescas sedes de Petroperú, de la Junta de Cartagena, del Ministerio de Industria, Turismo e Integración, del Ministerio de Pesquería, del Banco de la Vivienda, de la Policía de Investigaciones del Perú y el complejo del entonces Ministerio de Guerra, quedándose en planos la del Ministerio de Agricultura, la del edificio del Primer Ministro y la del Ministerio de Vivienda.

Al final del día, los edificios no lograron comunicar a los ciudadanos los cambios que se deseaban hacer en el Perú y ello porque la arquitectura que utilizó el gobierno militar no tuvo ningún punto coincidente con la tradición constructiva limeña. Aquel Art Decó ciclópeo era tan vanguardista que rompió con todo lo conocido por la población hasta ese momento.

La arquitectura del Art Decó en Panamá y el Perú sigue poseyendo un lenguaje propio capaz de comunicar las emociones, las formas de pensar, los deseos, doctrinas y voluntades de una época singular como aquella de hace cien años.