El diputado Eduardo Gaitán, ha asumido una postura firme frente a lo que considera una “lección que no debe repetirse”.

- 04/05/2025 01:00

Las máscaras forman parte de nuestra vida e imaginario, ya representan el terror —Jason Voorhees o Michael Myers— o nos protejan como la de Batman o el luchador mexicano Blue Demon. En nuestro país las más vistosas y conocidas pertenecen a los diablicos sucios, figuras del folclore nacional que deleitan y asustan durante el carnaval. En Japón son representaciones de personas, dioses o demonios que pueblan desde hace miles de años las islas y se mantienen relevantes hasta nuestros días.

Se cree que las máscaras japonesas surgieron entre los períodos Kofun y Asuka (250-710) de nuestra era, se utilizaban en diversos ritos religiosos como protección contra ogros, las fuerzas de la naturaleza o representaciones de dioses y demonios por igual. Con el pasar del tiempo aparecieron en los matsuri —festivales—, carnavales y en el teatro. Su elaboración era compleja, talladas a mano de maderas como el hinoki —ciprés japonés—, kiri —paulonia— y kusunoki —alcanfor—. Su elaboración seguía un meticuloso proceso que incluía materiales como polvo de conchas molidas y goma animal para la pintura base, pigmentos naturales, pigmentos de polvo dorado y en ocasiones metales como el cobre, en caso de que la misma llevase barba, cabello o cejas se utilizaba pelo de la crin o la cola del caballo.

Para finales del período Muromachi (1338-1573) se estandarizaron diversas máscaras, que pasaron a ser los honmen —modelo— creadas por el maestro artesano mientras que sus asistentes trabajaban las utsushi —copias—. Como casi todos los trabajos artesanales en Japón, eran «heredados» de los maestros a sus pupilos. Existen máscaras firmadas o selladas por sus creadores que se siguen utilizando —en especial en el teatro Noh—, ¡algunas con casi setecientos años de antigüedad!

Las producciones audiovisuales han permitido que los protectores de rostro utilizados por los samuráis sean las más conocidas, sin embargo, en verano se celebra el festival de Hyottoko que anualmente atrae a más de setenta mil espectadores, es el Hyottoko odori —el baile de Hyottoko— en el cual las personas que desfilan llevan un atuendo conformado por un kimono rojo hasta los muslos, fundoshi —ropa interior blanca tradicional de Japón— un pañuelo blanco con puntos negros y, por supuesto, una máscara Hyottoko tradicional que puede ser de Okame (también conocida como Otafuku o Ofuku), una mujer rechoncha, bondadosa y divertida. La masculina hyottoko, un rostro de hombre con diversas muecas, nariz grande y mejillas coloradas.

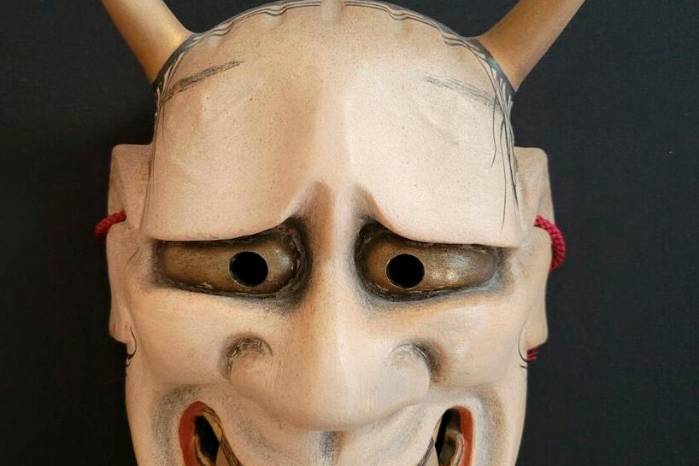

El sarugako —música de monos— podría considerarse como un acto de circo o vodevil callejero nacido entre los períodos Nara y Heian (710-1192), y que dio origen al Teatro Noh —teatro clásico japonés— a finales del período Kamakura (1192-1333). Cuenta con una gran cantidad de máscaras, pero la más famosa es la hannya que también se utiliza en algunos rituales sintoístas. Representa a un demonio femenino, el espíritu de una mujer consumida por los celos. Sus colores varían para representar qué tan malo puede llegar a ser el demonio con tal de satisfacer su sed de venganza. Con sus grandes y filosos cuernos y boca entreabierta que muestra los colmillos resulta inconfundible. En la película Onibaba (Onibaba, el mito del sexo, 1961) de Kaneto Shindo, llega a ser parte importante de la trama.

En cuanto a las terroríficas, no debemos olvidar al Namahage una especie de oni —ogro— de la prefectura de Akita, que tiene cabello y barba largos, ojos y nariz protuberantes. Para los occidentales es increíble que estas monstruosidades representen las buenas cosechas, que traigan buena suerte y remuevan la mala fortuna de las casas a las que los Namahage son invitados. Los que no la pasan muy bien son los niños ya que estos oni entran gritando «¿Hay niños vagos? ¿Hay niños llorones?» con sus cuerpos cubiertos de paja y un gran cuchillo en mano, le toca al padre darles alimento y sake para persuadirlos de que sus hijos se portan bien. Para ver de cerca, disfrazarse y comprender a estas criaturas una visita al Museo Namahage en la ciudad de Oga, prefectura de Akita es indispensable.

La categoría de oni agrupa criaturas poderosas motivadas por el miedo, el engaño, el odio o la venganza, sin embargo, son seres venerados por los japoneses pues se considera que sus máscaras protegen contra los espíritus malignos e infunden fuerza en el combate, por ello la casta samurái las utilizaba como forma de protección facial, sobresalen las somen que cubren toda la cara y las menpo que protegen de la nariz a la barbilla. Se cree que surgieron durante el período Heian (794-1185) eran hechas de hierro, cuero, y en ocasiones laqueadas, esos rostros debían inspirar terror en el enemigo.

La máscara de kitsune es una representación sintoísta de un kami —alma, espíritu, dios— astuto, embaucador y en ocasiones malévolo, se puede apreciar tanto en el teatro noh como en el kyogen —comedia sobre la vida común de personajes del medioevo—. Ellas tienen dos modelos: una redondeada que parece más un gato y la otra alargada con orejas y hocico prominente que tiene más parecido con la faz de un zorro. Originalmente eran blancas con detalles en color rojo, pero en la actualidad se pueden encontrar en diversos colores. Se cree que estas máscaras protegen contra los espíritus malignos y además brindan prosperidad y buena fortuna a quienes las usan.

En Japón hay muchas otras máscaras, las actuales forman parte del nuevo imaginario japonés —les invitamos a que hagan una búsqueda en internet—, en lo personal, el Museo Namahage está en nuestra lista de visita, pues podemos disfrazarnos de esta mítica criatura, el Namahage que se mantiene en primer lugar en nuestra lista de favoritas.

Rolando José Rodríguez De León es Doctor en Comunicación Audiovisual y Vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.